Un terrario cenagoso de ocho kilómetros cuadrados de extensión, alimentado con el agua caliente que suministra la central nuclear de Tricastin (Francia). Así es el paraíso de los cocodrilos, cubierto por una enorme cúpula de cristal que los mantiene a la vez cautivos, protegidos y bien climatizados. La palabra granja que se le aplica es chocante para un lugar donde el instinto de 400 bocas dentadas está soñando con echarse algo al estómago del mismo modo salvaje que lo harían en el río del que proceden: el Nilo.

Y los granjeros también son gente especial. Decenas de científicos –biólogos, paleontólogos, veterinarios…– conviven unas semanas con los más de 400 cocodrilos que reptan por el fango y los laboratorios de Pierrelatte. Ellos y el público visitante saben que acercarse a esas instalaciones les ahorra dos viajes: uno a África y otro en el tiempo.

Este segundo es el que más excita a los investigadores, porque el cocodrilo es el único cuyos genes recuerdan los prehistóricos tiempos en que sus “primos” evolutivos, los dinosaurios, compartían la gloria de gobernar el mundo; no en vano se les agrupa bajo el nombre de arcosaurios, “los lagartos dominantes”. Todo les era favorable desde el último período Pérmico, hace unos 250 millones de años. Hasta que la extinción masiva de fauna, causada hace 65 millones de años por un meteorito, eligió ganador: el cocodrilo. Él sí sobrevivió, protegido por la manta del mar.

Preguntas milenarias

De ahí el interés de la ciencia por el morador más temible del Nilo. En 1994, Francia decidió instalar esta “embajada” natural de África y del pasado para escrutar cada gota de la fría sangre que le corre por las venas, e imaginar así, entre otras cosas, cómo serían los dinosaurios desde el mismo día de la copulación hasta el último hálito de sus enormes vidas.

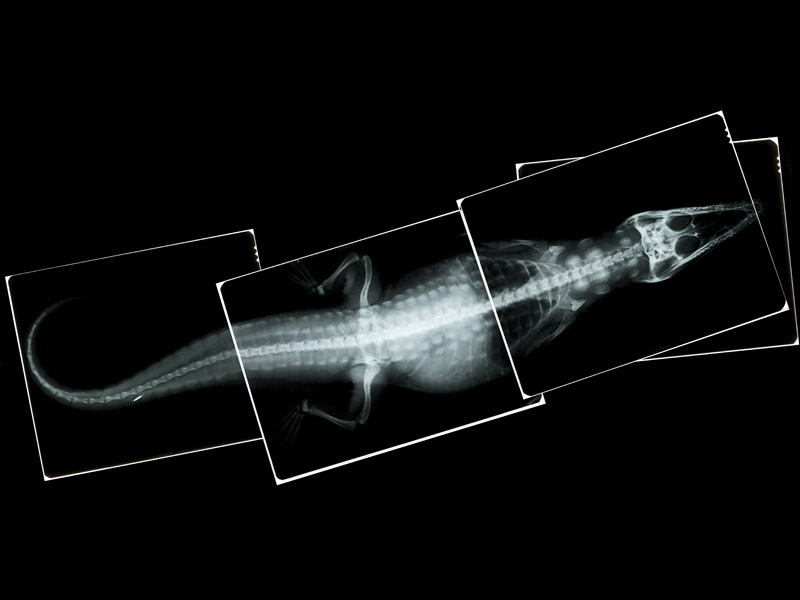

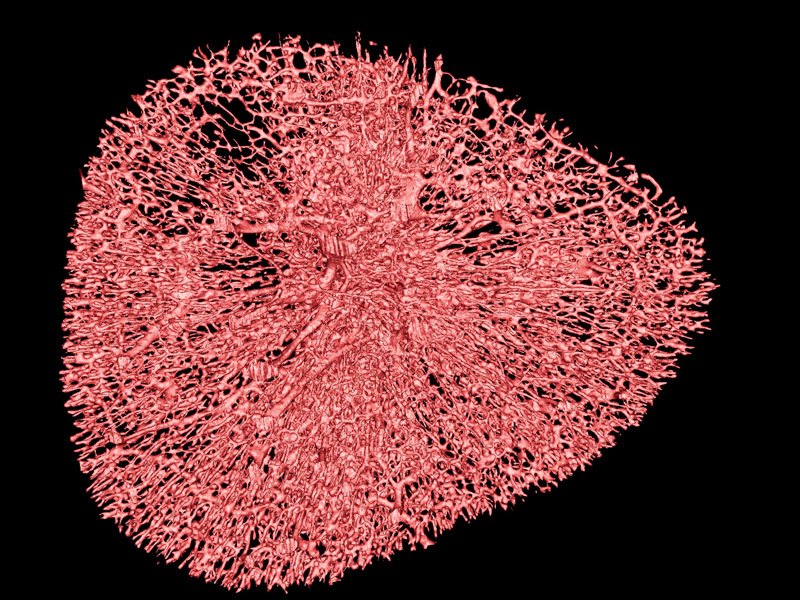

Las líneas de investigación de su salvaje biografía son cuatro. El equipo de Laurent Viriot sigue milímetro a milímetro el crecimiento de los dientes desde que son un simple embrión hasta que es capaz de descuartizar un ñu. Para ello, sacrifican huevos en varias etapas de la gestación, los escanean y crean modelos en 3D. En cambio, al paleontólogo Martin Kundrat le apasiona la idea de que esos embriones de pocos días aún son un poco dinosaurio, y los congela para ver las diferencias con los huevos de saurio hallados en fósiles, para ver al trasluz de la evolución. El tercer grupo analiza la química de su riego sanguíneo.

Y un último equipo, el de Amélie Vergne y Nicolas Matevon, investiga cómo pueden las madres reconocer si el leve aullido que parte de los huevos minutos antes de romper al mundo es el de sus crías o el de otros huevos ajenos. Aterrador terrario este.