Las series de televisión están de moda. Hay quien dice que, actualmente, los productos para la pequeña pantalla son mejores incluso que el cine que se hace en nuestros días. Afirmación categórica tan exagerada como lo son siempre todas las afirmaciones categóricas.

Sin discutir la calidad de los productos televisivos actuales, no está de más recordar que las buenas series siempre han existido.

Por eso, con esta galería pretendo hacer una pequeña recopilación con nueve de ellas que, por diversos motivos, quedaron grabadas en mi memoria.

Solo una la he vuelto a ver con el paso de los años, así que podría ser que el tiempo haya dañado a alguna de las restantes. O puede que a todas. De cualquier forma todas ellas fueron en su momento productos insólitos, frescos y sorprendentes.

Los siete de Blake

Esta serie británica de ciencia ficción traumatizó a todos los chavales de mi generación a principios de los 80. Su punto de partida argumental no era nada del otro mundo. En un universo galáctico dominado por una perversa federación, siete disidentes de ambos sexos se fugaban de una prisión y, a bordo de una nave, trataban de ganar la libertad. Mil veces visto, ¿verdad?

Peor la originalidad estaba, primero, en su estética. Con esos siete actores totalmente antiglamurosos, ni guapos ni feos, con esa estética de tipo o tipa a quien te puedes encontrar en el metro. Y en sus efectos especiales totalmente artesanales, que recordaban a los de otras series como Doctor Who.

Y especialmente en la mala leche que destilaban todas sus tramas. Porque, reconozcámoslo ya, la fantasía y la ciencia ficción británicas, desde los tiempos de Los viajes de Gulliver, fue siempre una excusa para realizar una sátira cruel de su época. Y Los siete de Blake, salvando todas las distancias, era heredera de esa tradición. Resultaba una serie demasiado oscura, demasiado cínica, demasiado negra para el horario juvenil.

Y qué decir de aquel capítulo que finalizaba cuando la nave de los protagonistas estallaba en el espacio. Todos nos quedamos helados, diciendo: «No pueden haber muerto… En el siguiente capítulo descubriremos como se han salvado». Pero no. Nunca hubo siguiente capítulo. Los siete morían y los malos ganaban, con lo que nuestra inocencia adolescente recibíó un autentico puñetazo en la mandíbula. Acojonante, sencillamente acojonante.

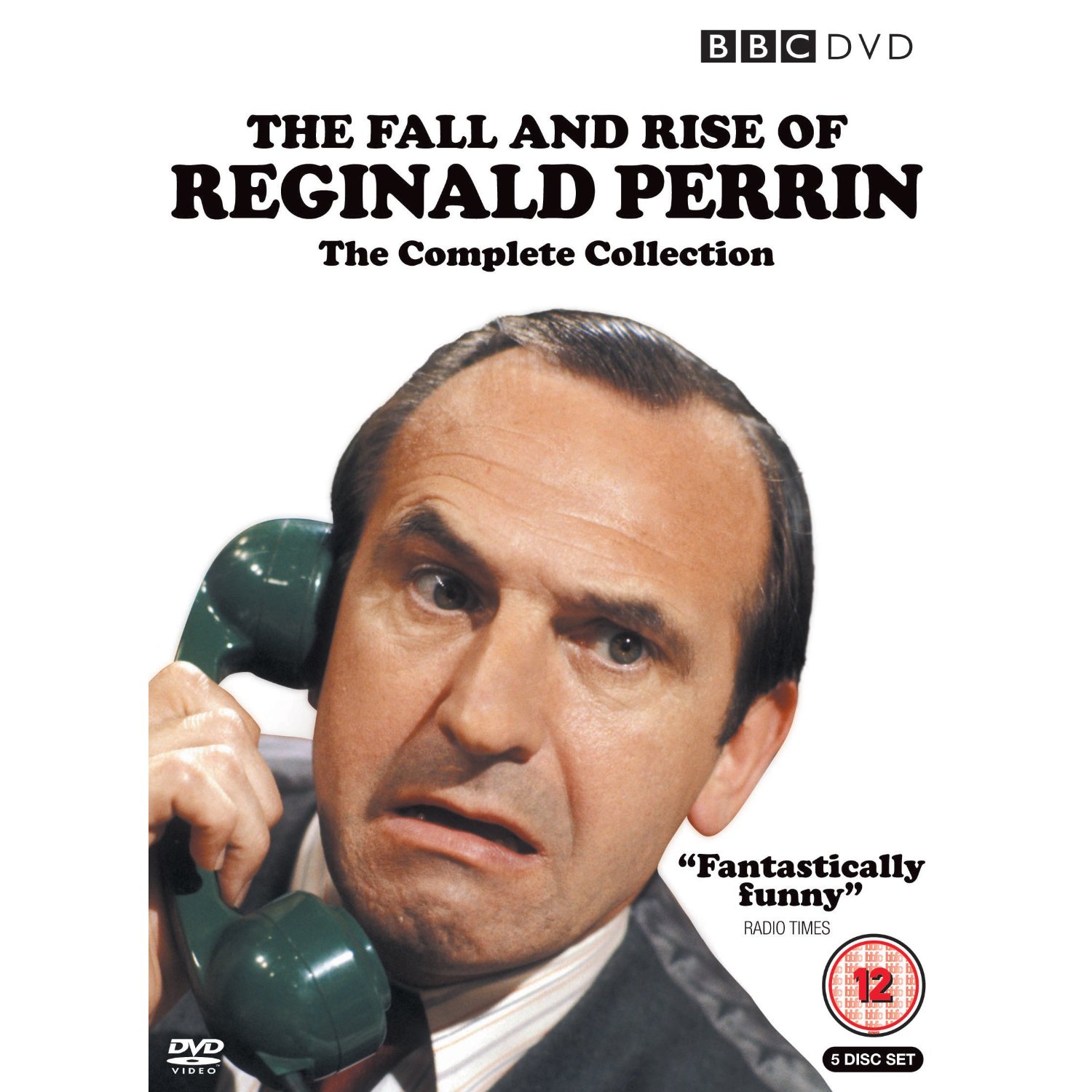

La caída y auge de Reginald Perrin

Tal vez no resulte muy exagerado decir que esta serie puede ser una de las grandes obras maestras en lo que al humor televisivo británico se refiere.

Reginald Perrin (interpretado por Leonard Rossiter, el actor que mejor ha encarnado la mezquindad humana en una pantalla), es un individio en guerra con el mundo. Casado con una mujer a la que no soporta, con dos hijas insufribles, casadas a su vez con dos estúpidos (uno progre y hippy y el otro un estirado militar), y con un jefe al que odia… decide dar un giro radical a su vida.

Un día se dirige a la playa, se desnuda, deja la ropa en la orilla del mar y desaparece para inciar una nueva vida con una identidad diferente. Disfruta de la bebida, del sexo, de todos los placeres mezquinos y mundanos que se puedan concebir (y que en el fondo son los únicos que merecen ser disfrutados), y monta un negocio de objetos-basura que resulta ser un éxito insperado.

Tras triunfar con su nueva identidad, Mr Perrin considera que ha llegado el momento de reaparecer y vengarse de su odiosa familia y de todos los que le amargaron la vida.

Cruel, amoral, negra, sádica, obscena y, sobre todo, terriblemente divertida, La caída y auge de Reginald Perrin es una serie que probablemente no podría rodarse en estos tiempos de corrección política.

Las aventuras del bravo soldado Schweig

Un verdadero clásico de producción alemana. Basada en una novela satírica muy popular en el país germano, contaba las andanzas del orondo Schweig, enrolado a la fuerza para combatir en la I Guerra Mundial.

Un auténtico relato picaresco en el que el protagonista anda más preocupado por comer, follar y salvar el pellejo, que por ganar una medalla.

El humor negro, la crueldad, el hambre y las penurias eran la tónica general de esta serie tan divertida como conmovedora, en la que siempre había algún detalle de horror que provocaba que las carcajadas se helaran en el rostro del espectador.

Cuentos del mono de oro

Una auténtica delicia surgida, seguramente, como respuesta televisiva al éxito de las películas de Indiana Jones.

Ambientada en una isla del Pacífico Sur en las fechas previas al estallido de la II Guerra Mundial, contaba las peripecias de un piloto de hidroavión interpretado por el guaperas Stephen Collins, y de sus dos amigos: su simpático mecánico Corky (Jeff McCay), y un perro tuerto que sustituye el ojo que le falta con un diamante.

Princesas japonesas, nativos salvajes, contrabandistas, tesoros ocultos, un misionero protestante que en realidad es un espía aleman que seduce a las indígenas… La galería de secundarios tampoco tenía desperdicio. Y encima salía Roddy McDowall haciendo de intrigante francés.

Ver un capítulo de esta serie era como disfrutar de aquellas maravillosas películas de aventuras de los años 30 y 40.

La isla de las gaviotas

Si hay una serie que me produjo mal rollo y un sinfín de pesadillas en mi infancia-preadolescencia, fue esta producción italiana (aunque con participación británica), que TVE emitió en las calurosas sobremeses del verano de 1981.

La isla de las gaviotas era un giallo en toda regla. Ya saben ese subgénero que directores italianos como Mario Bava y Darío Argento crearon en los años 70. Películas de intriga y terror con una carga de morbo y violencia inusitada para su época.

La serie narraba las peripecias de una muchacha que viajaba a una isla de la costa italiana a visitar a su hermana ciega. Pero ésta había desaparecido, al igual que otras mujeres invidentes de la zona. A partir de ahí se desarrollaba una retorcida trama con asesinos enmascarados, crímenes atroces rodados con una estética que iba de lo más delicado a lo más perverso. Y todo ello dominado por una sensación de angustia que aumentaba capítulo a capítulo mientras los cadáveres se iban acumulando en la pantalla.

Tengo la sospecha de que el tiempo no la habrá tratado demasiado bien. Pero en su momento, al menos a mi, me produjo un auténtico shock.

Delirios de amor

Hala, que no falte una española en el lote. Y para la ocasión he escogido una que podría calificarse de cualquier cosa menos de convencional.

Delirios de amor es un producto que solo podía haberse rodado en la segunda mitad de los 80 y para una televisión pública. Un producto inclasificable con vocación eminentemente gafapastosa y con resultados, cuando menos, curiosos.

Se componía de trece episodios que contaban historias independientes entre sí, pero que giraban en torno a un tema común: el amor y la pasión en su faceta más bizarra y desatada.

El plato fuerte era que cada capítulo estaba dirigido por un realizador diferente, con una nómina de directores que incluía a personajes como Iván Zulueta, Moncho Alpuente o Luis Eduardo Aute.

Evidentemente, unos capítulos eran mejores que otros, pero el que menos resultaba como poco, sorprendente.

Mi preferido era el dirigido por Antonio González-Vigil, que estaba protagonizado por la pareja formada por la fascinante y excelente Cristina Higueras y el malogrado Ovidi Montllor. Curiosamente, era el único capítulo que no tenía un solo título, sino dos: El último pasodoble y Corazonada mental; aunque en mi modesta opinión, el primero era el que mejor le encajaba a su trama y estética.

Porque el capítulo era un pasodoble sangriento en el que Cristina interpretaba a una estrella de la televisión (personaje que casi podía considerarse un alter-ego suyo, ya que en aquella época ella había alternado su carrera de actriz con la faceta de presentadora en dos espacios de TVE, De siete en siete y Descartes), convertida en objeto de deseo inalcanzable del personaje encarnado por Montllor.

El capítulo destacaba (además de por el trabajo de Cristina que estaba realmente des-lum-bran-te en todos los aspectos) por su fastuoso vestuario que, visto hoy, tal vez resulte demasiado ochentero, pero que era extrañamente hermoso. Y por el retorcido giro argumental en el que el personaje de Montllor organizaba un morboso ritual al estilo de los samurais o los toreros.

En fin… un capítulo inolvidable y una serie irrepetible.

El loco del desierto

Una auténtica rareza, cortesía de la televisión francesa. Protagonizada por Mathieu Carriere contaba la historia de Conrad Kilian, geólogo francés pero de origen alemán, que fue el primero en proponer la teoría (rechazada por todas las eminencias científicas de su época), de que el desierto del Sáhara había sido en el pasado un auténtico vergel. Mezclando aventura, ciencia y rigor histórico, la serie recreaba las expediciones de Kilian al desierto, su convivencia con las tribus nómadas, sus enfrentamientos con los británicos que trataban de apoderarse del territorio. Su posterior lucha contra los alemanes durante la II Guerra Mundial y la más difícil de todas sus batallas: la que mantuvo contre los obsoletos estamentos científicos de la época para hacer valer sus revolucionarias teorías. El loco del desierto era el ejemplo perfecto de como lograr una serie de gran rigor en todos sus apartados. Y encima la música era de Morricone.

Los secretos del Mar Rojo

Mi memoria, que ya no es la que debiera, identificaba (no se por qué) este ignoto producto televisivo como de producción italiana. Pero, curioseando en la web compruebo que realmente era francés. Lo cual es lo más logico, ya que se basa en una fascinante novela del escritor galo Henri de Monfried.

Los secretos del Mar Rojo es junto con El desierto de los tártaros, la novela de aventuras más desconcertante que leí en mi juventud. Si es que el término «aventurero» puede aplicarse realmente a alguno de los dos libros.

En el caso del de Monfried, el relato está repleto de acción, de encuentros con contrabandistas, piratas somalíes, y personajes de la peor calaña. La acción se arrastra por burdeles, mercados portuarios, fumaderos de opio, desiertos abrasadores… pero al final permanece la sensación de que el viaje, la aventura del protagonista, ha sido más interior, más existencial que puramente física. Aunque esta última tampoco haya sido despreciable.

Y, sorprendenetemente la serie de TV sabía encontrar ese equilibrio perfecto entre la pura acción y el proceso de maduración existencial de su personaje.

Minder

Tengo que confesarlo ya. Esta producción británica ha sido mi serie de televisión preferida de todos los tiempos. Según he podido ver curioseando en internet, comenzó a rodarse en 1979 y finalizó en 1996. En España, desafortunadamente, solo se emitieron las dos primeras temporadas, en el ya lejano 1982. Se pasaron por la 2 de TVE y fueron bailando el horario y el día de emisión una semana si y otra también.

Pero vayamos al grano. La serie era una auténtica obra maestra (al menos las temporadas que yo pude ver), centrada en las andanzas de dos buscavidas que se movían por el submundo del hampa londinense. Sus protagonistas eran Terry (Dennis Waterman), un ex boxeador y ex convicto que tras salir de la cárcel comienza a trabajar para Arthur (George Cole), oficialmente vendedor de coches usados pero, en realidad, entregado a cualquier negocio de dudosa legalidad.

La serie destacaba por el realismo de sus ambientes, mostrando el Londres más lumpen, repleto de moteles, locales de stripteases, restaurantes de kebabs, sex shops… Y por la brillante mezcla de acción e intriga, bañada siempre por un delicioso manto de humor negro. La amoralidad era la tónica general del relato.

En mi memoria quedará para siempre la brillante secuencia de apertura, con los titulos de crédito y ese precioso Ford Capri que conducían los protagonistas (solo en los primeros capítulos, luego unos mangantes lo reducían a chatarra); y también la carátula de despedida, en la que sonaba la magnífica canción I could be so good for you, interpretada por el propio Waterman.

Excelente articulo que me ha remontado a mis tiempos de chaval. Solo una anotación sobre «Los 7 de Blake». Comentandolo con un colega aun mas «friki» que un servidor la serie no es que terminara alli. Habia mas episodios donde se descubria la razon de esa explosion que ahora no me acuerdo bien cual era. Lo que si es cierto es que estos siete, seguian sus andanzas. Cosas de un ente español que no me preguntés porqué decidió no emitir mas episodios de esta estupenda serie de ciencia-ficcion.