Rondaba el atardeder del 7 de noviembre en Europa, cuando las alertas de prensa se unieron al zumbido de las redes sociales en un alboroto que presagiaba noticia. “Una nave extraterrestre en nuestro Sistema Solar”, clamaban sus voces al unísono. Así acababan de interpretar dos científicos de la Universidad de Harvard un objeto espacial descubierto un año antes, el 19 de octubre de 2017, mientras se alejaba hacia los confines de nuestro sistema. Desde que el telescopio Pan-STARRS 1, encaramado en el monte Haleakala, en Hawái, lo divisara como un punto de brillo intermitente, el mundo astronómico se apresuró a recoger datos sobre él antes de perderlo de vista, y en los meses siguientes activó telescopios y satélites en cielo y tierra para observarlo.

Al cabo de un mes ya estaba claro que la variación en el brillo correspondía a un objeto giratorio. “Imagina que miras una patata dando vueltas e iluminada por una fuente de luz. El área que la refleja hacia ti va cambiando a medida que rota. Cuando es mayor, experimentas un pico de brillo y, con el área menor, ese brillo disminuye. Ese altibajo se repite con cada rotación”, explica Javier Licandro, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Así se calculó que rotaba una vez cada 8,1 horas, pero también se vio que, en lugar de ir perdiendo fuelle, como habría sido de esperar al alejarse del Sol, el objeto experimentaba una cierta aceleración. Además, la órbita que describía en su salida no se correspondía con la de un objeto de nuestro Sistema Solar. Debía, por tanto, de provenir del entorno de otra estrella. La suya sería entonces una visita sin precedentes, lo que le granjeó el sugerente nombre hawaiano de ‘Oumuamua –sí, con apóstrofe inicial–, ‘el primer mensajero que llega de lejos’. Un visitante que se despedía de nosotros a una velocidad de 158.360 km/h.

Un crep gigantesco

Tras de sí dejaba a científicos de todo el mundo cavilando sobre los datos obtenidos para despejar las abudantes incógnitas que despertó. A partir de ellos, Abraham Loeb, director del Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics (CfA), y su investigador Shmuel Bialy dedujeron que ‘Oumuamua podía ser una nave espacial llegada de otra estrella. O, al menos, una gran vela que la propulsara impulsada por la radiación solar.

Así explicarían ese último acelerón final y las variaciones en el brillo. Incluso su propia presencia. Porque, basándose en una una investigación suya anterior, Loeb afirma que, para que un objeto natural (un asteroide, por ejemplo) llegara hasta nosotros por azar con una órbita tan alargada, cada estrella de nuestra galaxia debería producir unos 1015 asteroides o cometas. Es decir, 100 veces más de los que genera el Sistema Solar, una sobreabundancia que fortalecía su opción de un objeto artificial en misión de reconocimiento que, para generar el patrón de brillo observado, tendría decenas de metros de diámetro, pero ni un milímetro de espesor. Como un gigantesco y fino crep. O una vela solar.

Velas hacia el espacio

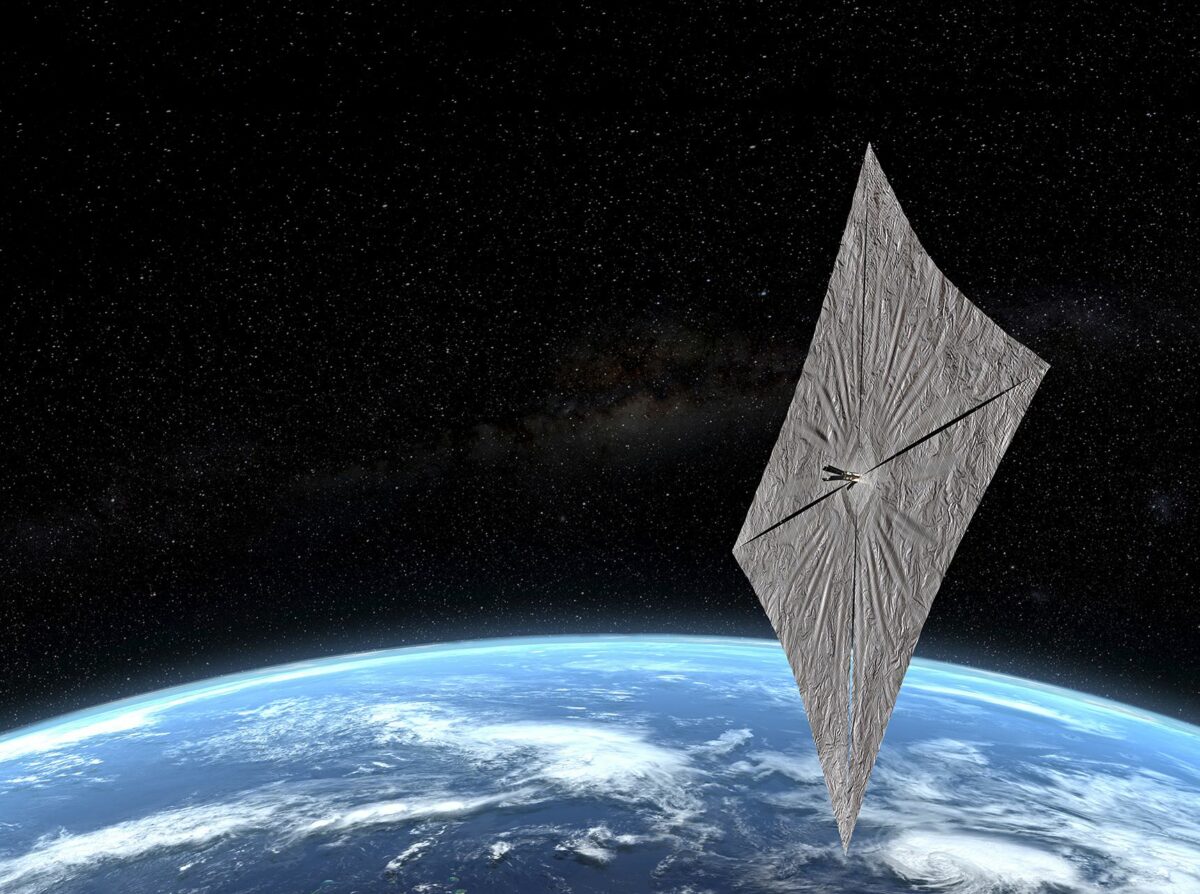

Este concepto no nació de los cálculos de Loeb. Era ya conocido en el mundo de la exploración espacial desde que lo expusiera nada menos que Carl Sagan durante una entrevista en televisión allá por 1976. Su visión era unir una nave espacial a una inmensa superficie de material reflectante que la propulsara por la presión de la radiación solar. El gran divulgador fundaría después la organización Planetary Society, junto al astrónomo Bruce Murray y el ingeniero aeroespacial Louis Friedman, quien desarrolló el concepto en su libro Star Sailing. Junto a otros proyectos, la sociedad se mantuvo fiel a su sueño de la gran vela espacial y en 2015, con ayuda de la NASA, consiguió probar sus fundamentos con un prototipo. La misión LightSail lanzó un nanosatélite del tamaño de una barra de pan que consiguió desplegar su vela reflectante del material sintético Mylar a unos 96 km de altitud. Misión cumplida antes de arder en su reentrada en la atmósfera una semana más tarde.

Pero no era el único intento. La nave experimental IKAROS, de la agencia espacial japonesa (JAXA), ya había demostrado en 2010 que las velas solares podían propulsar la exploración interplanetaria al aproximarse a 80.800 km de Venus en 2010.

El propio Loeb conoce en profundidad la tecnología, ya que preside el Comité de Consejeros de Breakthrough Starshot, una iniciativa para explorar con velas solares el sistema de Alfa Centauri, considerado uno de los mejores candidatos conocidos de la galaxia para albergar vida. La misión forma parte de la fundación de fomento de la investigación Breakthrough Initiatives, fundada por el empresario ruso Yuri Milner en 2015, con el apoyo de personalidades como Stephen Hawking, los premios Nobel Kip Thorne y James Watson, Mark Zuckerberg y la divulgadora Ann Druyan, esposa de Carl Sagan.

En sus declaraciones, Loeb ha comparado expresamente el tipo de vela que podría constituir ‘Oumuamua con la del proyecto Breakthrough, a pesar de que su artículo de noviembre, en ArXiv –una web para artículos científicos en proceso de revisión para otras publicaciones–, mencionaba también la posibilidad de que el intruso tuviera origen natural.

Un nombre nuevo

De hecho, esa es la opción que exploran la mayoría de los estudios dedicados al ‘visitante que llegó primero’. Hay diversas apuestas y muy pocas certezas sobre la mesa. Ni siquiera la de su extranjería. “No hay un 100% de acuerdo en eso tampoco”, advierte Licandro. “Hay quien contempla que sea un objeto de la nube de Oort que sufrió durante la entrada algún tipo de perturbación y por eso su órbita es hiperbólica”. Sin embargo, no es la opinión mayoritaria. Incluso la Unión Astronómica Internacional ha incluido en su nombre oficial, 1I/2017 U1, un nuevo elemento que refleja un origen lejano: esa I, de ‘interestelar’.

Cometa o asteroide

El origen natural convertiría a ‘Oumuamua en un cometa o asteroide. Ambos tipos de objetos se desplazan por el espacio como “el material que queda alrededor de las estrellas porque no ha llegado a formar planetas”, describe Licandro. “Son básicamente basura espacial”. Mientras los asteroides se componen de rocas y metales, que los hacen más pesados y compactos, el polvo y el hielo predominan en los cometas. Por eso, al acercarse al Sol, el hielo superficial se derrite y forma la característica cola –o ‘coma’–, un chorro de gas y polvo que acelera el cuerpo principal. Esa diferencia resulta especialmente relevante en la interpretación de ‘Oumuamua. Si las primeras investigaciones lo calificaban como un asteroide especialmente alargado, el mencionado efecto propulsor de un cometa gasificándose podría explicar la intrigante aceleración final, detectada por el telescopio espacial Hubble. Sin embargo, ni siquiera en el momento de su descubrimiento se observó la presencia de una cola. El astrónomo de la Agencia Espacial Europea Marco Micheli, que estudió cómo esa aceleración había variado la órbita de ‘Oumuamua, consideró que, aunque la cantidad de gas no fuera suficiente para aparecer en las imágenes de los telescopios, sí podía serlo para imprimir un impulso que justificara su comportamiento y su naturaleza de cometa. Pero ¿de dónde vino?

En esa cuestión se adentró un equipo capitaneado por Coryn Bailer-Jones, del Max-Planck-Institut für Astronomie, en Heidelberg (Alemania). Con datos del satélite europeo Gaia, encargado de cartografiar nuestra galaxia, dedujeron que el fugaz visitante debía de tener un tamaño menor que el de los asteroides típicos de nuestro Sistema Solar. Y, con ese dato, han propuesto cuatro posibles estrellas de procedencia y calculado que su viaje pudo haber empezado hace más de un millón de años.

“No podemos olvidar”, advierte Licandro, “que estamos extrapolando lo que sabemos de nuestros asteroides y cometas, y no podemos descartar que ‘Oumuamua venga de una estrella con un proceso inusual”.

Con lo que sí cuentan los científicos es con que el ‘primer mensajero’ no vuelva a acercarse a nuestro vecindario. Por eso, a diferencia de su brillo, los interrogantes que nos ha dejado no se desvanecerán jamás.

Pilar Gil Villar