Si nos hicieran un análisis minucioso encaminado a encontrar restos de contaminantes en nuestra sangre, grasa y orina, los resultados seguramente nos incitarían a tirarnos de cabeza a los contenedores del punto limpio de nuestro barrio: plomo, arsénico, níquel, aluminio, pesticidas, disolventes, hidrocarburos y hasta más de cincuenta agentes tóxicos que cualquiera de nosotros, ciudadanos de un país industrializado, acumulamos en nuestro organismo a lo largo de toda nuestra vida. Un completo almacén de residuos de los que no somos conscientes y a los que no se nos ocurre pedir cuentas cuando tenemos alguna enfermedad.

Al parecer, es el peaje del progreso: en las últimas décadas se han liberado al agua, al aire y utilizado en los alimentos más de 100.000 sustancias tóxicas sin saber cuánto tiempo permanecerían dentro de nosotros ni qué consecuencias podrían tener sobre nuestra salud. Nuestro sistema de desintoxicación se entrega con ahínco a eliminarlas, pero muchas de ellas se resisten a desaparecer de nuestro interior: son los POP (por las siglas en inglés de “contaminantes orgánicos persistentes”), unos compuestos químicos diseñados para resistir el paso del tiempo y que continúan en nuestro organismo durante décadas. Como indica Miquel Porta, catedrático de Medicina y Salud Preventiva: “Nuestro cuerpo se ha convertido en un depósito de contaminantes tóxicos persistentes (CTP en español) desde que, hace unas seis décadas, se generalizó su uso intensivo, inconsciente y a menudo irresponsable en todas las esferas de nuestras vidas”.

Estos contaminantes se asocian a una gran variedad de efectos tóxicos: inmunosupresión, citotoxicidad, promoción tumoral, disrupción endocrina, neurotoxicidad, efectos epigenéticos… “Para los alimentos”, explica Porta, “hay niveles máximos permisibles o legales, por debajo de los cuales se puede comercializar la carne, el pescado, la leche… Pero los niveles que acumulamos en nuestro organismo son a menudo ‘insostenibles’ para las personas: muchas, simplemente, no los aguantan… y entonces contraen un cáncer, o desarrollan una enfermedad neurodegenerativa, o son infértiles. El 100% de los ciudadanos occidentales estamos contaminados por CTP”.

Porta es experto en Salud y Medicina Ambiental, una disciplina que todavía no se imparte en las facultades pero que, reconoce: “Poco a poco va contando con mayor respaldo de las instituciones y de la sociedad”. La OMS señala que, en los países desarrollados, “un medio ambiente más saludable permitiría reducir considerablemente la incidencia de cánceres, enfermedades cardiovasculares, asma, infecciones de las vías respiratorias inferiores, enfermedades osteomusculares, lesiones por accidentes de tráfico, intoxicaciones y ahogamientos”. Es decir, que ya se ha comenzado a poner nombre y apellidos a las consecuencias sanitarias de esa proliferación de contaminantes. Así, Martin Pall, profesor de Bioquímica de la Universidad de Washington, menciona en su libro Explicar las enfermedades inexplicadas una veintena de patologías –entre las que incluye el alzhéimer y el párkinson– y señala que todas tienen que ver con una causa común: los tóxicos.

Pero el paso de la teoría a la acción es complicado: si ya costó un enorme esfuerzo conseguir que se reconociera la relación entre el humo del tabaco y el cáncer de pulmón, y entre la contaminación industrial y el asma, mucho más difícil es ajustar la dosis de responsabilidad que tienen centenares de tóxicos en el desarrollo de algunas patologías. La primera dificultad, explica la doctora Marieta Fernández Cabrera, investigadora de la Universidad de Granada: “Es la de la exposición inadvertida: hay contaminantes por todas partes, en infinidad de productos y de alimentos, y no somos conscientes de ellos. Es una contaminación invisible”.

¿Cuál es la dosis mínima no Tóxica?

Se trata de una exposición continuada y crónica de dosis tóxicas muy pequeñas. El problema es que cada fabricante ajusta en sus productos las dosis mínimas de tóxicos que le permiten las normas de seguridad establecidas, pero nadie ha calculado la suma de dosis mínimas de infinidad de sustancias con las que estamos en contacto de la mañana a la noche, ni tampoco las interacciones de unas con otras. Somos pequeños laboratorios”.

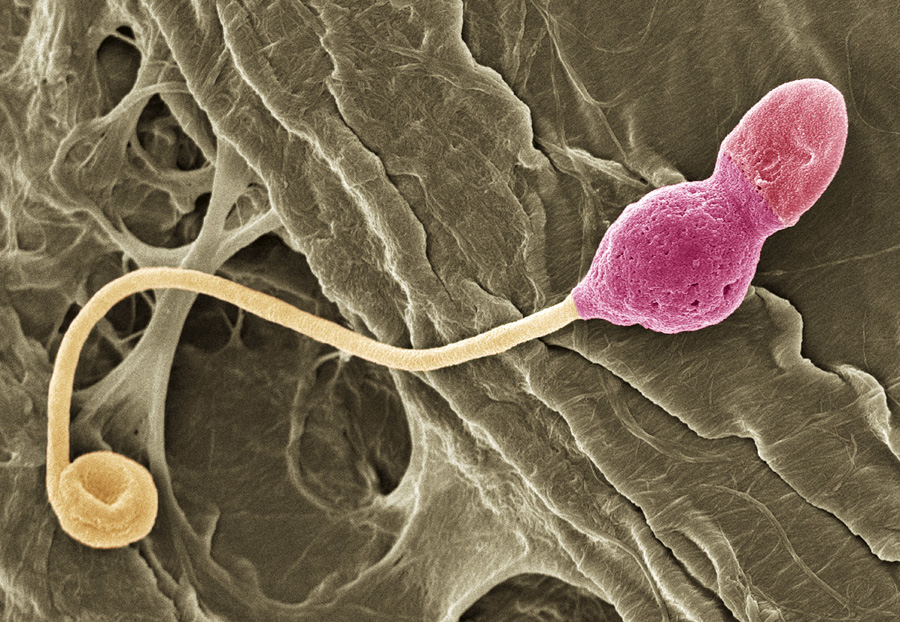

Con ella coincide la doctora Fernández Cabrera, quien apunta que: “El censo de sustancias químicas de síntesis disponibles supera las 100.000, lo que posibilita y favorece la acción combinada de varias de ellas, con un resultado final impredecible”. Hay que añadir dos fenómenos: la bioacumulación –algunos de los compuestos se depositan de forma persistente en los tejidos del organismo vivo– y la biomagnificación: los seres humanos estamos al final de la cadena trófica y nos comemos todos los tóxicos que los otros animales han acumulado.

En la bioacumulación desempeñan un papel determinante, como decíamos, los contaminantes tóxicos permanentes (CTP o POP), unas sustancias que, con ese nombre, nada bueno pueden augurar. Prueba de su persistencia la tenemos en los organoclorados, utilizados durante décadas en la síntesis de plaguicidas, diseñadas para que sus efectos perduraran en el tiempo y que se acumulan en las partes grasas de los seres vivos, tanto animales como vegetales. Pues bien, pese a que los principales organoclorados –la “docena sucia”– se prohibieron en 2004, todavía se siguen encontrando restos en la población. Porta, director del mayor estudio realizado hasta la fecha sobre CTP en España, señala que “hemos detectado el pesticida DDT en el 88% de la población. El 100% de catalanes tenemos al menos tres CTP en nuestro organismo, y el 72,5% acumula 10 o más contaminantes en su cuerpo”.

La decisión de prohibir los organoclorados llegó tras una avalancha de estudios que demostraban sus riesgos, pero en general, las administraciones se muestran reacias a prohibir según qué productos si no se les da una buena dosis de evidencia científica. Y a ello no ayuda el que los efectos nocivos de estos tóxicos no se presenten de inmediato –como si nos bebiéramos un trago de aguarrás–, sino a largo plazo. Precisamente para poder evaluar estos efectos retardados surgió en 2003 el Proyecto Infancia y Medio Ambiente (INMA), una red de investigación de grupos españoles que “estudia el papel de los contaminantes más importantes durante el embarazo y el inicio de la vida, y sus efectos en el crecimiento y desarrollo infantil”, explica Marieta Fernández Cabrera, coordinadora de la cohorte de Granada. “Los efectos en salud no se producen en el momento de la exposición, sino que se dilatan en el tiempo y pueden aparecer en generaciones futuras”, señala. “Comenzamos trabajando con mujeres embarazadas, a las que seguimos durante la gestación, y continuamos con sus hijos.” A resultas de este trabajo, ya han alertado de los riesgos que la ingesta de algunos pescados contaminados con mercurio puede tener en el desarrollo gestacional y en los primeros años de vida: “Medimos los niveles de mercurio en sangre, pelo, placenta y orina, y vimos que son más altos de lo deseable. No mucho más altos, lo suficiente como para que se pueda relacionar con un desarrollo cognitivo no adecuado. No queremos crear alarma social: basta con limitar la exposición en poblaciones sensibles, gestantes y en la primera infancia. Y es suficiente con que consuman pescados pequeños, donde el mercurio no se acumula tanto”.

Sentido y sensibilidad

Hay personas cuyo organismo reacciona negativamente de forma mucho más exagerada y termina por desarrollar, por ejemplo, sensibilidad química múltiple (SQM), una enfermedad que se caracteriza por la intolerancia absoluta ante olores o sustancias químicas y que, en sus grados más graves, puede conducir a una incapacidad total. Y claro, surge la pregunta: ¿por qué, si todos estamos expuestos a los mismos contaminantes, unas personas enferman y otras no? “Ante las mismas causas, los organismos reaccionan de forma diferente: depende de factores genéticos, de la vida que uno haya llevado…”, reflexiona Pilar Muñoz-Calero, especialista en Medicina Ambiental y presidenta de la Fundación Alborada. Ella no es solo médica: también padece SQM (llegó a estar entre la vida y la muerte): “Suele haber un detonante. Tal vez un jardín recién fumigado, tal vez una pared que acaban de pintar… No se sabe”.

El tratamiento pasa, en primer lugar, por la identificación y eliminación de tóxicos; a continuación se buscan focos en el cuerpo –como los empastes de mercurio- y, a partir de ahí, se inician tratamientos para reparar los daños. Pero son privados, porque, nos recuerda Muñoz Calero: “Ahora mismo no hay formación de profesionales en medicina ambiental. Estamos impulsando un máster en el Colegio de Médicos y, junto a otros nueve países de la UE, impulsamos un plan de estudios. Intentamos que se vaya infiltrando en el sistema público. Sería un desahogo para todos”.