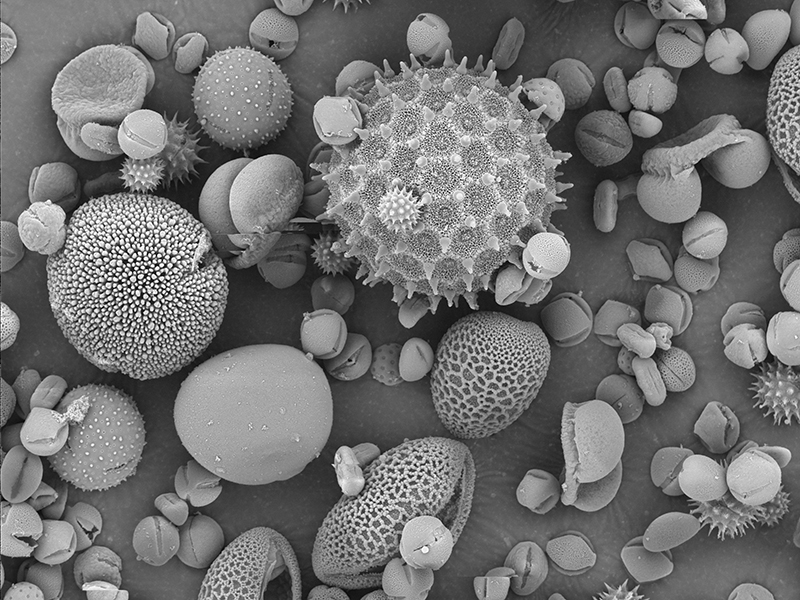

Todo esto está en el aire y tú consumes una buena parte. Por ejemplo, nada menos que dos cucharadas soperas de polvo al día. Con su ración de esporas y bacterias. Por suerte, los diminutos pelillos de tu tráquea y tus bronquios llevan la mayoría de las partículas a la glotis y de ahí van al estómago como parte involuntaria de tu dieta. Solo las muy pequeñas pueden quedarse en tus pulmones y causarte algunos problemas si llegan al torrente sanguíneo. A cambio, tú también contribuyes a la población invisible que te envuelve con restos de pelo, piel, uñas, hilos de tus tejanos, escamas de estas hojas y migas del bocadillo que saboreas.

1.600 km de altitud: aquí una molécula de aire solo encuentra a otra una vez por semana. El viento solar tiene las mismas posibilidades de lanzarla al espacio que otra vez a tierra.

Lo mejor es que nada se queda ahí, ni siempre igual. Tus sobrantes se unirán con los de los animales, con semillas y polen de las plantas, esporas de los hongos, sal marina, y polvo del desierto. Elevados, agitados y removidos por los vientos en un ámbito regido por sus propias leyes. Como el desplazamiento horizontal dentro de un mismo hemisferio, sin apenas trasvase ente norte y sur, como comprobaron científicos de Suiza y Reino Unido cuando se propusieron averiguar cómo viajan los microbios alrededor del mundo. Solo los de menos de 0,02 mm viajaban cómodamente entre continentes; los demás resultaban demasiado pesados.

Gran parte de esos fragmentos flotantes quedan suspendidos en un gas, y al conjunto de ambos se lo denomina aerosol. Un 90% de los que rodean el planeta son de origen natural. El resto los ha provocado la actividad humana. Y no resulta tan fácil identificarlos, lo cual supone un freno cuando se trata de patógenos procedentes de otros lugares. Por eso en la Universidad de Essex (Reino Unido) están desarrollando un método para caracterizarlos con mayor precisión y rapidez que nunca. Lo que sí sabemos es que esos aerosoles constituyen el abono de las nubes.

Llueven bacterias

Cuando ascienden hasta una altura suficiente, los aerosoles pueden ofrecer un andamio al que se une el vapor de agua. Una vez que este se condensa, se forman las gotas que darán lugar a las nubes. Si hay muchas partículas, el agua disponible se reparte entre ellas y las gotas son más pequeñas, por lo que resulta más difícil que llueva. La nube dura más tiempo y, como refleja la luz solar, bajará la temperatura. De esta forma influyen en el clima las partículas contaminantes, pero también las bacterias, capaces de reproducirse en las nubes en ciclos de entre 4 y 24 días. Según relata el arboricultor estadounidense William Bryant Logan en su libro Air, la primera sospecha de este fenómeno, confirmado en las últimas décadas, la tuvo el francés Pierre Miquel allá por 1879. Se dio cuenta de que, durante una tormenta fuerte, disminuía el número de esporas de hongos en el aire, pero no el de bacterias. Y la única explicación que encontró fue que estuvieran cayendo del cielo con la lluvia, por lo que debían de ser capaces de reproducirse allá arriba.

500 trillones de toneladas pesa la delgada esfera de aire que circunda la Tierra. Por eso puede introducirse en los suelos y esparcirse bajo la superficie de los mares.

A ras de suelo, los microbios aéreos pueden causar enfermedades a personas y animales, o plagas entre los cultivos; Miquel llegó a la conclusión de que las primeras eran en su mayoría obra de bacterias y las segundas de esporas de hongos. Lo que no estaba muy claro era por qué la lluvia aumentaba su expansión entre las plantas. Hasta que un estudio de la Universidad de Lieja (Bélgica) y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (EEUU) nos contó en febrero que las hojas son las que catapultan los patógenos hacia sus vecinas. A partir de ahí, sus autores propusieron combinar en el mismo lugar plantas en distinto estadio de crecimiento, para que al menos algunas tuvieran menos flexibilidad y mermara el contagio.

Otra idea que aprovecha nuestro conocimiento de los microorganismos del ambiente en nuestro propio beneficio es la de la arquitecta Jessica Green, de la Universidad de Oregón. Su propuesta consiste en identificar el microbioma (conjunto de microbios) de un edificio u otro entorno cerrado, no para eliminarlo, sino para potenciar aquel que tenga un efecto beneficioso: que fortalezca nuestro sistema inmunitario, que nos facilite la digestión o combata los patógenos. Incluso se podría adaptar cada zona del edificio a las necesidades de sus usuarios. De momento, está hablando con la marca Ford sobre un “coche probiótico”.

Hongos campestres, bacterias urbanas

La composición de los aerosoles en suspensión varía mucho. En 34 años de recolección y análisis del aire parisino, Miquel, uno de los padres de la aerobiología, ya dedujo que los hongos tenían origen rural, mientras que las bacterias venían en su mayoría de la ciudad. Esa disparidad ha aumentado con la diversificación de formas de vida. Hoy, según el libro de Logan, el aerosol más frecuente en Nueva York son las gotas de grasa emitidas por las chimeneas de restaurantes y miles de puestos de comida, y sobre el campo siempre han flotado muchos más aerosoles que sobre el mar. La llegada de la época industrial ha expuesto nuestros pulmones a una horda de partículas contaminantes. Si bien destaca también que en 1307 el rey Eduardo I ya se quejó de la gran contaminación de Londres.

400.000 células de piel vagan por el aire mientras haces la cama, y cada una lleva 200 especies distintas de bacterias

Habría que ver lo que pensaría de nuestros niveles actuales de CO2, que plantean un problema a largo plazo. En el supuesto caso de que dejásemos de producir aerosoles de golpe, su presencia en la atmósfera se reduciría en poco tiempo, con la excepción del carbono. Aunque en 5 o 10 años la fotosíntesis de las plantas lo convirtiera en oxígeno o llegase a tierra de otra forma, tardaría milenios en volver a los enterramientos subterráneos de los que lo hemos extraído. Hasta entonces, seguiría circulando entre el suelo y el cielo.

Pilotos recolectores

Casi todo el fluido de lo que llamamos aire se alza unos 96 kilómetros sobre el suelo, pero el único lugar en que permanece prácticamente inmóvil es una microscópica capa a ras de la superficie. El resto constituye un frenético galimatías que, poco a poco, vamos aprendiendo a descifrar. El ADN de los hongos unidos a muestras de polvo ha permitido a investigadores de la Universidad de Carolina del Norte (EEUU) rastrear la procedencia de muestras de polvo. Y abrir así una nueva y valiosa herramienta de estudio para paleontólogos y forenses. Un laboratorio danés observó cómo el hongo Fomes formentarius expulsaba 250 millones de esporas al día durante diez días, y la contribución de estudiosos y voluntarios, como los pilotos Charles y Anne Lindbergh, que recogieron muestras de aire en un vuelo entre Estados Unidos y Dinamarca, nos ha enseñado qué especies son las más abundantes y cómo la receta del aire varía dependiendo de épocas y lugares.

No solo porque la contribución de sus fuentes sea distinta, sino porque, una vez en vuelo, los aerosoles se combinan y reaccionan entre ellos y con elementos como el oxígeno, siempre dispuesto a establecer lazos con otros elementos y cambiar, así, sus propiedades.

Las partículas de carbón suelen mezclarse con nitratos y sulfatos, o recubrir los granos de polvo, y ciertas microalgas marinas producen un gas que puede convertirse en sulfatos en la atmósfera.

Los virus viven en casa

Para los bioaerosoles (los constituidos en torno a un ser vivo) el viaje no está exento de riesgos. La desecación, la radiación y la falta de nutrientes han obligado a las esporas a mantener un metabolismo muy bajo, sin necesidad de alimentación externa, y recubrirse de gruesas paredes y de pigmentos con factor de protección solar elevado.

Los virus han aprendido a seguir activos ante la presencia de oxígeno y a dividirse entre desnudos, más adaptados a niveles altos de humedad, y cubiertos, en casa en las zonas secas.

1 con 24 ceros detrás son las células que vuelan en al aire de todo el globo cada año.

Noah Fierer dirigió en Estados Unidos un proyecto de ciencia ciudadana cuyos voluntarios de todo el país recogieron durante 14 meses polvo de lugares que normalmente no se limpian. Con los resultados se elaboró el primer atlas de hongos y bacterias del país. Aunque algunos géneros se encontraban prácticamente en todas partes, comprobaron que la composición del aire entre ciudades distintas se parecía más que la de las ciudades y sus zonas rurales cercanas.

Fierer considera que se debe a que “en las ciudades suelen plantarse los mismos árboles y se alberga el mismo tipo de fauna”.

Algunos días, esos organismos están de enhorabuena. Las partículas sobre las que pueden viajar se multiplican por caprichosos motivos ajenos a su existencia. En todo el territorio estadounidense, por ejemplo, las partículas de entre 2 y 2,5 micras de diámetro multiplican desaforadamente su presencia en torno a la festividad del 4 de julio debido a la profusión generalizada de fuegos artificiales, según constataron Dian Seidel y Abigail Birnbaum, de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Eso sí, es posible que esos días otros seres vivos se desconcierten por la distorsión de sus mensajes al aire: las plantas e insectos que se comunican, alertan y defienden a base de feromonas, otros elementos químicos del gran puzle atmosférico. Muchos mamíferos macho las utilizan para provocar el celo de la hembra, y curiosamente las de elefantes y polillas son exactamente iguales. Quizá un 4 de julio provoque un curioso encuentro entre las dos especies.