E l 16 de enero las redes sociales y los telediarios asomaban a las pantallas de todo el mundo una hermosa cara vegetal formada por un botón marrón rodeado de una corola naranja. Debajo, la frase de su “autor”, el astronauta Scott Kelly: “La primera flor cultivada en el espacio hace su debut”. Un exultante orgullo de padre que puede llevarnos a perdonarle su falta de rigor. No era en absoluto la primera, aunque quizá sí la más lograda hasta ahora.

Su colega de la NASA Don Pettit se le había adelantado, tanto en el terreno de la horticultura como en el de las redes sociales, cuando consiguió un girasol y un calabacín bloguero que anunciaba así su propio nacimiento desde la estación en 2012: “He brotado, lanzado a este mundo sin que nadie me consulte. Soy materia vegetativa útil y sabrosa capaz de crecer en condiciones extremas. Soy un calabacín… y estoy en el espacio”. Ciertamente, ninguno de los dos alcanzaba la lozanía de la zinnia, pero también llegaron a brotar. Sin tampoco ser pioneros. Los primeros pasos de la horticultura espacial cuentan con capítulos previos y, en muchos casos, jugosos.

Un lino enternecedor

En la primera estación espacial que orbitó la Tierra, la soviética Salyut, los cosmonautas Viktor Pasayev y Vladislav Volkov sembraron y vieron brotar en 1971 unas plantas de lino. El experimento no aportó grandes datos científicos sobre cultivo extraterrestre, pero ya puso de manifiesto una de sus vertientes más valiosas: el valor psicológico. En aquel incómodo y solitario mundo de metal, los vegetales tocaron la fibra sensible de esos hombretones, que llegaron a calificar a los diminutos tallos como “nuestras mascotas” y “nuestros amores”.

En realidad, no crecieron bien, pero nunca se supo por qué. Un accidente en la nave de vuelta, en el que fallecieron los astronautas, impidió estudiarlas.

Tras ellos, varios intentos de hacer crecer tulipanes, cebollas y la planta modelo Arabidopsis thaliana fracasaron en los programas soviéticos, a pesar del envío de diversos tipos de invernaderos y métodos para administrar nutrientes y agua.

Valentin Lebedev reconoció que estropeó sus A. thaliana por exceso de riego, algo comprensible si pensamos que el agua tampoco se comporta igual en microgravedad y las posibles experiencias previas en nuestro planeta dejan de ser una referencia.

Su colega Alexander Ivanchenkov se enfrentó a sus deberes de jardinería con otro tipo de problema. A bordo había varias cebollas que debía cultivar, dirigido desde Moscú por una especialista en botánica. El cosmonauta no dejaba de poner pegas en cuanto a la cantidad de bulbos que debía sembrar, hasta que su asesora pilló la indirecta: “Coge los cuatro mejores para el experimento”, le dijo, “y haz lo que quieras con el resto”. Efectivamente, Ivanchenkov hizo lo que había querido desde hacía tiempo: se comió las cebollas. Lo cual refleja el sentido último de la botánica espacial.

La gravedad que aturde

Los humanos que más tiempo pasan allá afuera, los inquilinos de la Estación Espacial Internacional (ISS), reciben actualmente zanahorias y manzanas cuando llegan las naves de abastecimiento, pero son pocas y deben consumirlas en un plazo breve. Lo que las convierte en un capricho.

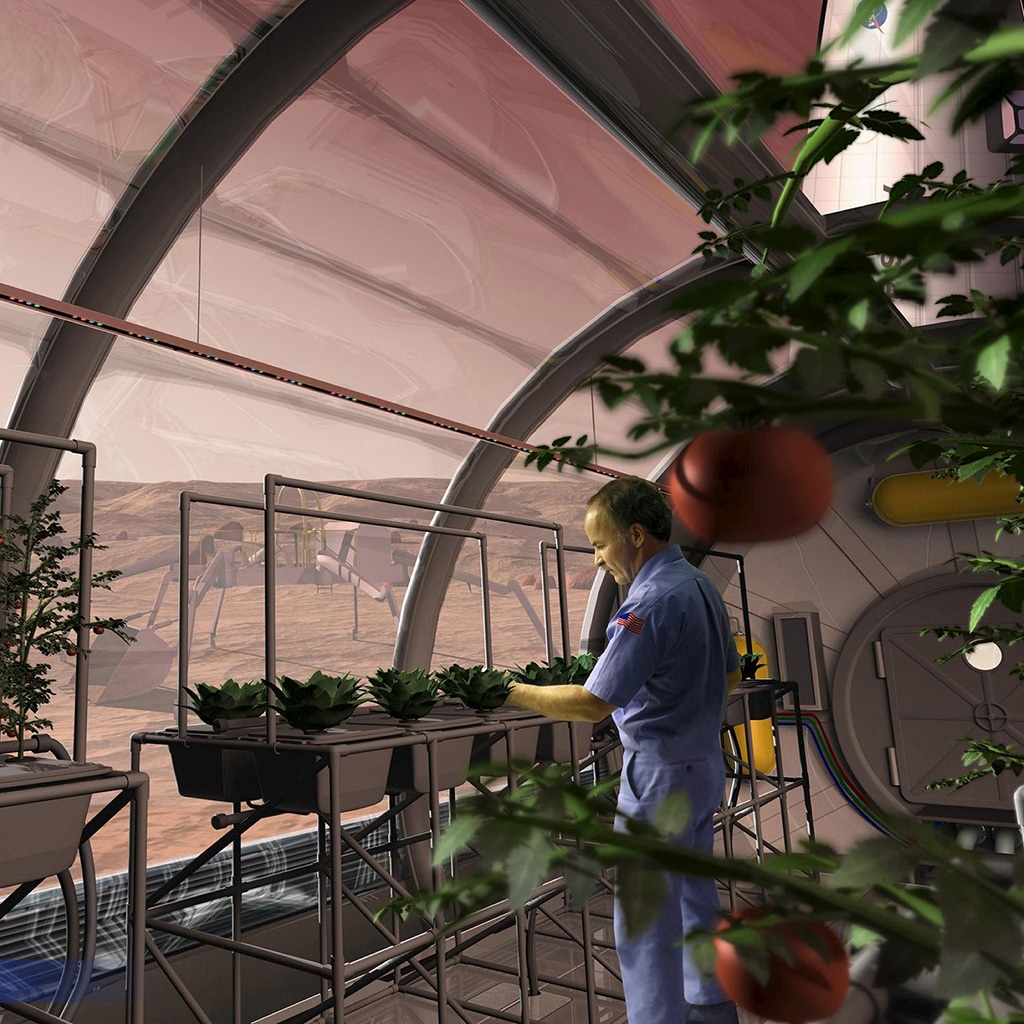

Pero si planeamos realizar viajes tripulados a Marte –con una duración de seis meses– e incluso establecer bases allí y en la Luna, debemos pensar en proporcionar a quienes realicen tales hazañas alimentos frescos. No queda otra que cultivarlos in situ. Pero para garantizar la producción debemos saber cómo afectan las condiciones de esos ambientes al crecimiento y comportamiento de las plantas. Desde el condicionante más obvio, la falta de gravedad, al mencionado problema de un agua que no corre y la distinta composición de los suelos de otros cuerpos celestes. Y no sabemos demasiado. “La fiabilidad de los dispositivos hasta la ISS era muy dudosa”, afirma Francisco Javier Medina, Jefe de Laboratorio en el departamento de Biología Medioambiental del Centro de Investigaciones Biológicas-CSIC y codirector del experimento Seedling Growth que se lleva a cabo a bordo de la Estación, en colaboración con un equipo americano. Los españoles investigan cómo afecta la falta de gravedad a un grupo de células situadas en la punta de la raíz de A. thaliana.

Se trata de un equivalente a nuestras células madre, que crecen hasta alcanzar un tamaño crítico y se dividen en un ciclo que se repite una y otra vez. De vez en cuando algunas lo abandonan para diferenciarse en otro tipo de célula que va a formar parte de un tejido determinado. Lo que ya saben es que la falta de gravedad distorsiona ese proceso: las células comienzan a dividirse antes de haber alcanzado el tamaño adecuado y proliferan mucho más, un cambio que podría tener consecuencias fatales. “Y sin embargo, las lechugas que han comido este verano los astronautas de la ISS nos demuestran que no las tiene”, aduce Medina.

Se refiere a las verduras desarrolladas hasta el estadio adulto por el experimento Veggie (véase el recuadro). Lo que deben investigar ahora son los mecanismos de adaptación que han utilizado esas plantas para superar la alteración inicial en su ciclo celular. El equipo de Medina observa plántulas de 6 días tras la siembra de la semilla y es en ellas en las que han visto la perturbación. Por supuesto, también le buscan remedios.

En su experimento, están comprobando si colocarlas bajo luz roja podría ser una opción, “y los resultados preliminares son positivos”. Precisamente, en Veggie utilizaron leds en ese tono y en azul, ya que, según Ray Wheeler –quien dirigió el desarrollo de ese mini invernadero–, “las longitudes de onda azules y rojas son lo mínimo que necesita una planta para crecer bien. Son probablemente las más eficientes en términos de conversión de energía eléctrica. Los leds verdes ayudan a favorecer la percepción visual humana de las plantas, pero no aportan tanta luz”.

Madurez sexual

En el caso de las lechugas ha funcionado, y a pesar de que no se han publicado datos científicos sobre esos mecanismos que las han hecho crecer, su carácter adulto puede considerarse un éxito. Igual que el de la zinnia de Kelly, pero no solo por su belleza, sino porque, como destaca Medina: “Es el órgano reproductor. Eso quiere decir que se han producido gametos masculinos y femeninos y la planta está en condiciones de reproducirse. Y eso tiene también una trascendencia indiscutible”. Porque si de verdad queremos huertos para la alimentación, tendremos que cultivar plantas fértiles. Con algo más que flores.

Eduardo González-Pastor, jefe del Departamento de Evolución Molecular, del Centro de Astrobiología (CAB, INTA-CSIC), señala el pequeño detalle de que “en la mayoría de los casos, los encargados de la polinización son los insectos”, que no están disponibles fuera de nuestra atmósfera. “O los llevamos, o nos dedicamos a polinizar a mano.” Quizá por eso, la NASA ha comenzado un experimento en el Centro Internacional de la Patata (CIP) en Lima (Perú). Este vegetal se reproduce por tubérculos y tiene una gran carga energética. En suelo traído del desierto de Atacama, con unas características similares al de Marte, están probando con cien variedades de patata, 40 autóctonas de la zona de los Andes en la que empezó a cultivarse este alimento hace más de 2000 años, y el resto modificadas genéticamente para resistir a diversos virus.

Hacerlas más fuertes

Precisamente con factores de resistencia trabaja González-Pastor. En su grupo investigan microbios adaptados a condiciones extremas (falta de agua, abundancia de sales, acidez elevada…) para detectar los genes que les confieren tales armas y transferirlos a plantas con la intención de provocar el mismo efecto. También utilizan de momento Arabidopsis: ya han conseguido alguna con resistencia al pH ácido y se preparan para introducir en otras genes que “inmunizan” contra rayos ultravioleta.

Estas versiones “superhéroes” del reino vegetal podrían incluso venir bien a ras de nuestro suelo. “Las plantas resistentes a la radiación podrían resultar muy útiles ante las elevadas dosis a que puede someternos el cambio climático, por ejemplo”, explica, antes de abordar otra vía para buscar resistencias a la adversidad. Dentro de una misma especie existen ejemplares más propensos a la adaptación a ciertas condiciones. Si llegáramos a seleccionarlos –como ha hecho la agricultura tradicionalmente–, “podríamos generar líneas que aumentaran su resistencia poco a poco, sin necesidad de ingeniería genética”.

Pero si de verdad queremos una producción hortofrutícula sana y fuerte, tendremos que hacer hueco en el maletero para un tipo de tripulantes vivos que no suele mencionarse: las bacterias. El investigador recuerda que, al igual que nosotros, los vegetales tienen su propia microbiota, una corte de organismos indispensables para su desarrollo óptimo. “En muchos casos son ellos quienes les confieren la resistencia a dificultades ambientales”, asegura, “incluso las protegen de enfermedades con los antibióticos que segregan”.

Pero antes de dar ese paso probablemente haya que ajustar procesos más básicos, como la mencionada regulación del riego y de la ventilación que estuvieron a punto de dar al traste con las zinnias sembradas por Kjell Lindgren y heredadas por Kelly. Afortunadamente, este decidió saltarse los protocolos establecidos y seguir su instinto, que, como todos vimos, era acertado.