No sabemos qué hay ahí dentro. Pero su extravagancia atrae la curiosidad humana con la misma potencia con que ellos engullen la materia circundante. Para no dejarla salir.

Tal tirón devorador procede de una implacable guerra entre dos fuerzas en el interior de una estrella de más de 30 veces la masa del Sol: la gravedad, que comprime la estrella, y la tendencia a la expansión, debida a las reacciones a alta temperatura alimentadas por los elementos químicos de su núcleo. Cuando ese combustible se agota, cesa la fuerza de expansión. Las capas externas caen sobre el núcleo, que alcanza una densidad límite, y la estrella estalla en una explosión llamada supernova. Sus capas externas salen despedidas, y los componentes del núcleo quedan entregados a una desenfrenada acción gravitatoria. Nada, ni siquiera la luz, posee la energía necesaria para escapar de ella. Por eso nunca llegaremos a ver uno.

Se crea, así, una región en la que no tienen validez alguna ni el espacio, ni el tiempo, ni las leyes de causa y efecto que conocemos. Su centro se denomina singularidad y el perímetro que delimita el agujero, el punto de no retorno desde el que nada sale, horizonte de sucesos. Cómo se organiza la materia ahí dentro es un misterio. No podemos hablar de que forme una esfera, un punto o un tallarín.

Además ese es solo uno de los interrogantes que nos plantean. Porque algunos agujeros negros giran, engullen estrellas, colisionan con otros, y actualmente sabemos que en el centro de cada galaxia existe uno supermasivo.

Todo un desafío para la astronomía y las ciencias espaciales, que han venido desarrollando refinadas estrategias para sorprenderlos en acción. Aunque ahora deberán replanteárselas, debido a otro tipo de agujeros: los de los presupuestos de la NASA. El pasado mes de abril, la agencia anunció que debía retirar su apoyo económico a los proyectos internacionales IXO y LISA, debido a los sobrecostes del telescopio espacial James Webb, sucesor del Hubble.

Llámalos X

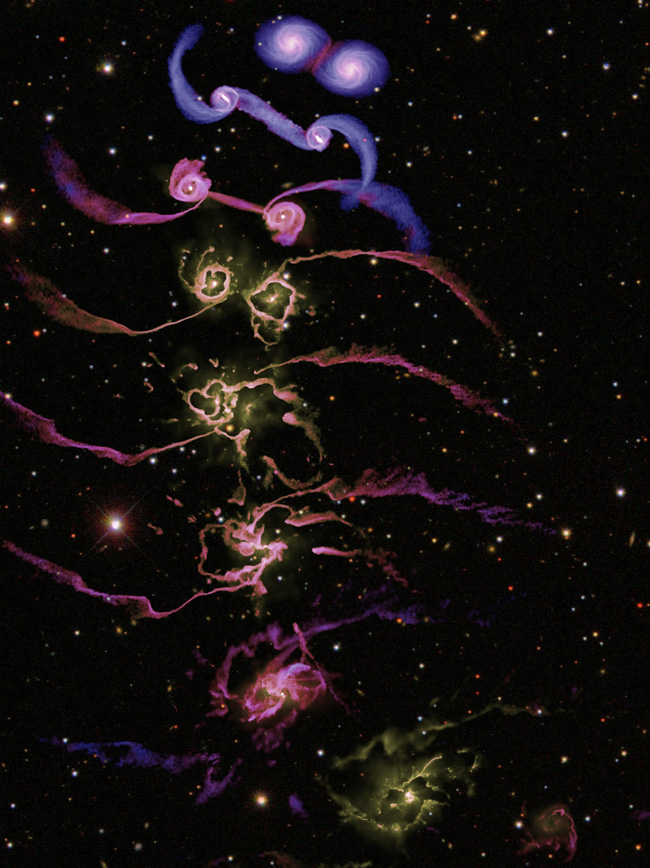

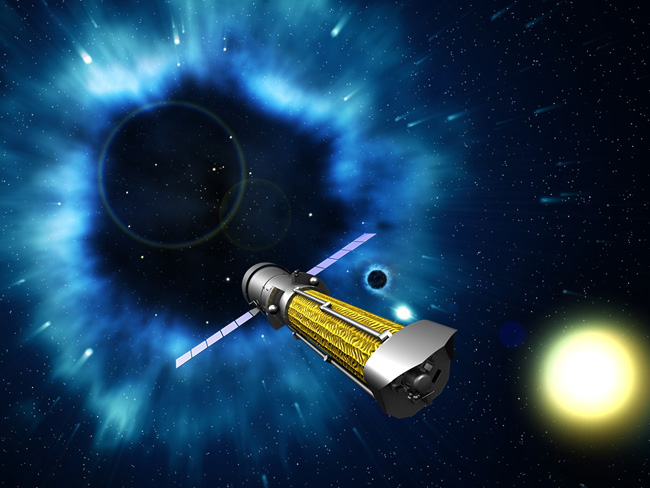

A menudo, un agujero negro tiene como acompañante a otra estrella a la que va devorando, y que a nosotros nos sirve como baliza para detectarlo. “La materia de la estrella se va acumulando primero en el llamado disco de acreción –que gira cerca del horizonte de sucesos– hasta alcanzar una densidad crítica, y se derrumba sobre el agujero con una especie de erupción de rayos X”, explica Jorge Casares, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Esa radiación se convierte en la primera pista para rastrearlo. Cuando se comprueba que su brillo sigue un patrón determinado de variabilidad, “apuntamos los telescopios ópticos hacia esa zona del cielo y, si identificamos la estrella acompañante, su órbita y su velocidad nos ayudan a calcular la masa del agujero negro”, relata Casares. Por tanto, es esencial contar con telescopios espaciales de rayos X capaces de localizar esas merendolas cósmicas. El futuro de la observación lo representaba el proyecto IXO (Observatorio Internacional de Rayos X, por sus siglas en inglés). Concebido como un proyecto conjunto de las agencias espaciales estadounidense, europea y japonesa, se diseñó como un potente telescopio con una longitud focal de 20 m y una superficie colectora de 2,5 m2.

Xavier Barcons, coordinador científico en Europa del proyecto, asegura que: “Con él podríamos llegar a ver partículas que giran muy cerca del horizonte de sucesos”, y destaca que la radiación emitida por ellas “nos llega con una energía bastante menor de la que les correspondería, porque tienen que perder parte de ella para poder escapar del campo gravitatorio del agujero”. Sin embargo, ese sueño de precisión ha tenido que ser modificado. El reciente anuncio de la NASA de que restaría su aportación ha obligado a sus coordinadores a redefinir la misión. La agencia europea ha tomado las riendas y ha propuesto un satélite con dos telescopios de 11 m de longitud y 0,8 m2 de superficie colectora cada uno. Bajo el nuevo nombre de ATHENA, podrían estar en órbita “dentro de 10 o 12 años”, calcula Barcons.

Las arrugas del espacio

La primera noción de agujero negro fue lanzada en 1916 por el astrónomo alemán Karl Schwarzschild, quien dedujo que tenían que existir según la teoría de la relatividad de Einstein. Esta teoría concibe una especie de malla tejida de espacio y tiempo que se extiende por el Universo y que los cuerpos celestes deforman ligeramente con su masa, como esferas colocadas sobre una sábana extendida.

Esa deformación, que provoca que unos cuerpos se vean arrastrados hacia otros, es lo que llamamos gravedad.

Lo que hace la ingente densidad de un agujero negro es hundirlo de tal forma en la sábana que el espacio tiempo queda completamente deformado, como un gran embudo. Si, además, el agujero gira, provocará torbellinos de fuerzas en el tejido, llamados vórtices, y si llega a colisionar con otros, el choque generará una serie de arrugas concéntricas que se expandirán por el espacio tiempo. Esas deformaciones, similares a las que produce una piedra en un estanque, se conocen como ondas gravitatorias. Y abren la segunda vía de investigación para llegar hasta los agujeros negros y su evolución.

Seguir su pista puede aportarnos información sobre la formación, por ejemplo, de los agujeros negros supermasivos que dan consistencia a una galaxia, ya que “mantienen atrapados gravitatoriamente a cientos de miles de millones de estrellas, más gas, polvo y todo lo que las forma”, en palabras de Jorge Casares.

La búsqueda de esas ondas gravitatorias ya está en marcha con la ayuda de unos inmensos artilugios denominados interferómetros. El proyecto más importante basado en ellos es una red internacional llamada LIGO (Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitatorias). Uno de sus fundadores, el profesor emérito del instituto Caltech (EEUU) Kip Thorne, explicó recientemente durante una conferencia en la Fundación BBVA en Madrid, que: “Está destinada a encontrar el rastro de agujeros negros con aproximadamente diez veces la masa del Sol, y un tamaño como el de Madrid o Barcelona”. Desde el principio se concibió en dos fases. La primera funciona desde 2002, y aún no ha encontrado ondas correspondientes a colisiones de agujeros negros. La segunda, de mayor precisión, está prevista para 2013, después de sufrir un aplazamiento en la época de Georg W. Bush, caracterizada por el recorte presupuestario para proyectos científicos.

Ondas con su propia música

Pero las ondas gravitatorias no solo surgen en el choque de agujeros negros, también pueden producirse por el encontronazo de estrellas de neutrones, la vibración de las cuerdas cósmicas, o cuando un agujero desgarra una estrella. Eso sí, cada uno de esos fenómenos emite unas ondas con unas formas determinadas, que, según Thorne: ”Proporcionan un tipo de información similar al que aportan los sonidos de una orquesta acerca de los instrumentos que las producen. Al oír un violín, lo distinguimos de la trompeta o el violonchelo”.

Para saber a qué tipo de “instrumento” corresponden sus futuros hallazgos, este físico fundó junto a Saul Teukolski, de la Universidad de Cornell (EEUU), el proyecto SXS, cuya finalidad es establecer un catálogo de los diferentes tipos de ondas a partir de simulaciones creadas por ordenador.

Esa especie de diccionario también serviría de traductor para interpretar los hallazgos del más ambicioso de los proyectos mencionados hasta ahora. Bajo el nombre de LISA (Antena Espacial con Interferómetro Láser), la NASA y la ESA pretendían lanzar tres naves espaciales en una formación tal que los láseres emitidos de unas a otras constituyeran los lados de un triángulo. Los láseres deberían ser capaces de acusar las distorsiones del espacio tiempo originadas por las ondas gravitatorias. Pero en modo alguno repetirán el trabajo de LIGO, ya que “desde tierra, debido a que estamos anclados al suelo y expuestos a muchísimas perturbaciones, solo se pueden barrer las ondas de frecuencias más altas. Para captar las bajas, en las que se vería la coalescencia de agujeros negros, hay que ir al espacio”, aclara Xavier Barcons.

No solo eso; las ondas gravitatorias procedentes de los violentos choques de agujeros negros producidos, según se cree, en las primeras fases de formación del Universo, podrían ser “la única forma de radiación capaz de haber viajado hasta la Tierra sin ser absorbida por el gas denso y caliente del universo temprano”, asegura Thorne. Por tanto, esa radiación podría traernos incluso una imagen del Big Bang. Para el profesor, ese precisamente “será el objetivo de la detección de ondas gravitatorias en las próximas décadas, hacer una foto del Big Bang para estudiar a partir de ella la creación del Universo”.

Aunque puede que las décadas se alarguen más de lo previsto. A diferencia de lo que ocurre con el telescopio IXO, el proyecto LISA parece demasiado pesado como para recaer únicamente sobre los hombros de la Agencia Espacial Europea. “Aún no se sabe lo que costaría, pero va a ser muy difícil hacerla más barata, y no será una cantidad asumible para la ESA solamente”, opina Barcons.

En el tintero

Lástima, ya que son muchos los interrogantes sobre uno de los fenómenos que mejor ha abonado el terreno a la ciencia ficción.

Nadie sabe qué leyes rigen o que consecuencias tiene esa curvatura del espacio tiempo que provocan. Ni si podría cumplirse la propuesta teórica de los agujeros de gusano, en los que dicha curvatura se convierte en un túnel hacia otros momentos del pasado o el futuro. O las hipótesis sobre la posibilidad de que un agujero negro albergue vida, expulse materia o cree su propia galaxia.

Una de las más recientes, formulada por Bernard Carr, de la Universidad Queen Mary de Londres (Reino Unido), habla de agujeros negros muy pequeños formados no por estrellas, sino por el denso puré de materia de las primeras etapas del Universo. Estos enanos opacos serían capaces de sobrevivir a un universo cíclico que se creara y desapareciera en sucesivas expansiones y contracciones. En ellos podríamos leer incluso un prólogo al Big Bang.

Confiemos en que la ciencia encuentre un punto de sí retorno a sus problemas financieros y pueda continuar arrojando luz sobre los objetos más tenebrosos del cosmos.