No solo tiene que ver con el consumo calórico ni con los genes. Esto es lo que saben a día de hoy los científicos sobre por qué los flacos no engordan

Jamás cortan a la mitad un trozo de pastel. Meriendan. Para ellos, el mundo habla constantemente de algo más ajeno que la materia oscura cósmica: los kilos de más. Son esas personas flacas de toda la vida. Apenas se tienen en cuenta en los estudios, porque ser flaco no es un problema de salud. ¿Acaso no tienen ellos el secreto para acabar con la pandemia de obesidad que nos devora?

Tienen temperaturas corporales más altas

Las personas delgadas tienen peculiaridades en cuestiones naturales como la respiración, el ritmo cardíaco y el proceso digestivo. “Hay personas a las que les pones el termómetro y tienen 35,8 ºC y otras que tienen 36,1 ºC. Esos 0,3 ºC de diferencia un día y otro y otro suponen una diferencia energética enorme en un año”, destaca Francisco Botella, miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). Una diferencia de 0,3 ºC en la temperatura corporal supone un gran gasto energético en un año.

El cúmulo de todos esos micromovimientos inconscientes va restando calorías al saldo corporal

Además, realizan muchísimos más movimientos involuntarios, más relacionados con el talante de cada persona: pasar de un pie a otro, tocarse el pelo, acomodarse una y otra vez en la silla, tocarse la cara, rebuscar en el bolso, estirar las mangas de la chaqueta… El cúmulo de todos esos micromovimientos inconscientes va restando calorías al saldo corporal.

En el Laboratorio de Alimentos y Marcas de la Universidad de Cornell (EE. UU.), dirigido por Brian Wansink, han creado un Registro Global de Peso Sano para estudiar a quienes lo han mantenido durante toda su vida sin especial esfuerzo. Los llaman “delgados despreocupados”.

En una encuesta sobre sus rutinas diarias, estos manifestaron tomar alimentos de muy buena calidad, cocinar en casa, “detectar y hacer caso” a las necesidades de su cuerpo y no sentir culpa por episodios ocasionales de glotonería. Además, desayunaban siempre, normalmente incluyendo frutas, verduras y huevos.

Pero ¿cómo se llega a esos hábitos? Para averiguarlo, Wansink y sus colegas les preguntaron cómo se había tratado la comida en sus familias y compararon sus respuestas con las de otros voluntarios con mayor IMC.

Los más delgados coincidieron en general en que sus padres cocinaban con ingredientes frescos, hablaban con ellos de nutrición y realizaban actividades al aire libre en familia, y ellos tenían muchos amigos y dormían un número saludable de horas entre semana.

Los que no formaban parte del grupo de «flacos despreocupados» declararon que en sus casas la comida se utilizaba como recompensa o castigo, sus padres –con frecuencia obesos– les restringían los alimentos, de niños tomaban más zumos y refrescos que agua y, a menudo, habían sufrido bullying de sus compañeros. En muchos pequeños sometidos a maltrato físico desciende el nivel de la hormona leptina, que participa en la regulación del apetito y aumenta el uso de energía que hace el cuerpo. Como consecuencia, estas funciones se distorsionan y se tiende a comer más de lo necesario.

‘Jet lag’ social

Y “lo necesario” puede variar incluso con el horario. “El ser humano está preparado para vivir, comer y actuar de día, y dormir, ayunar y estar en reposo de noche”, manifiesta Juan Antonio Madrid, catedrático de Fisiología de la Universidad de Murcia.

El especialista en cronobiología –la influencia de los ritmos circadianos en los procesos biológicos– asegura que un trabajo a turnos ya puede suponer un riesgo metabólico. Sin embargo, comer abundantemente más temprano y ayunar por la noche contribuye a una delgadez saludable. “Un mismo alimento, en la misma cantidad, si se ingiere por la mañana activa la termogénesis de la grasa parda un 50 % más a las 8 de la mañana que a las 8 de la noche, cuando se tenderá más a almacenarlo”.

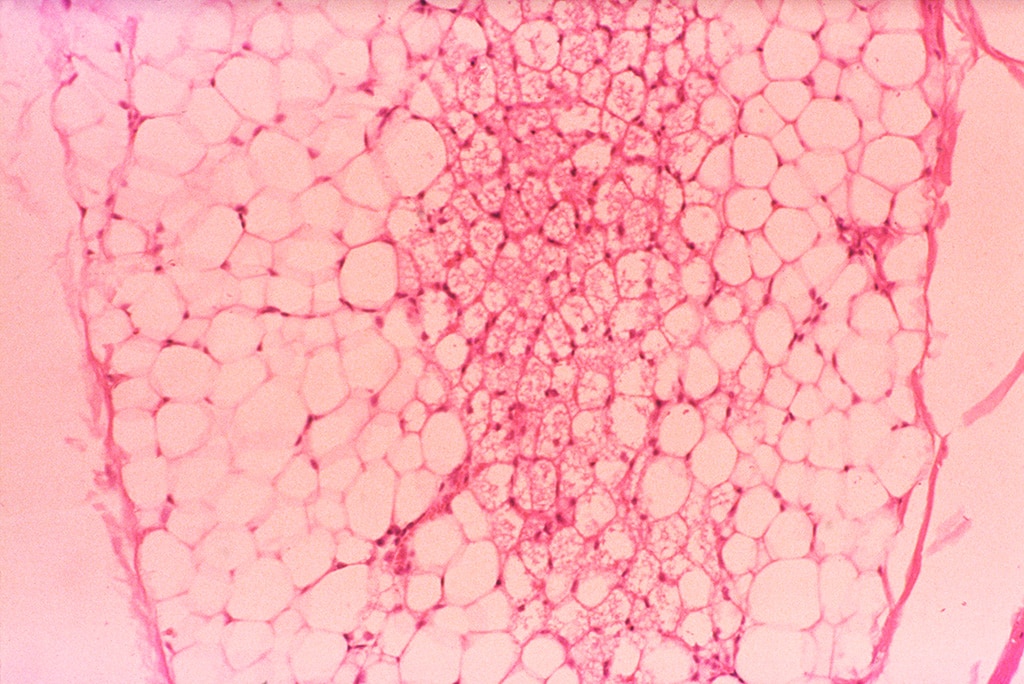

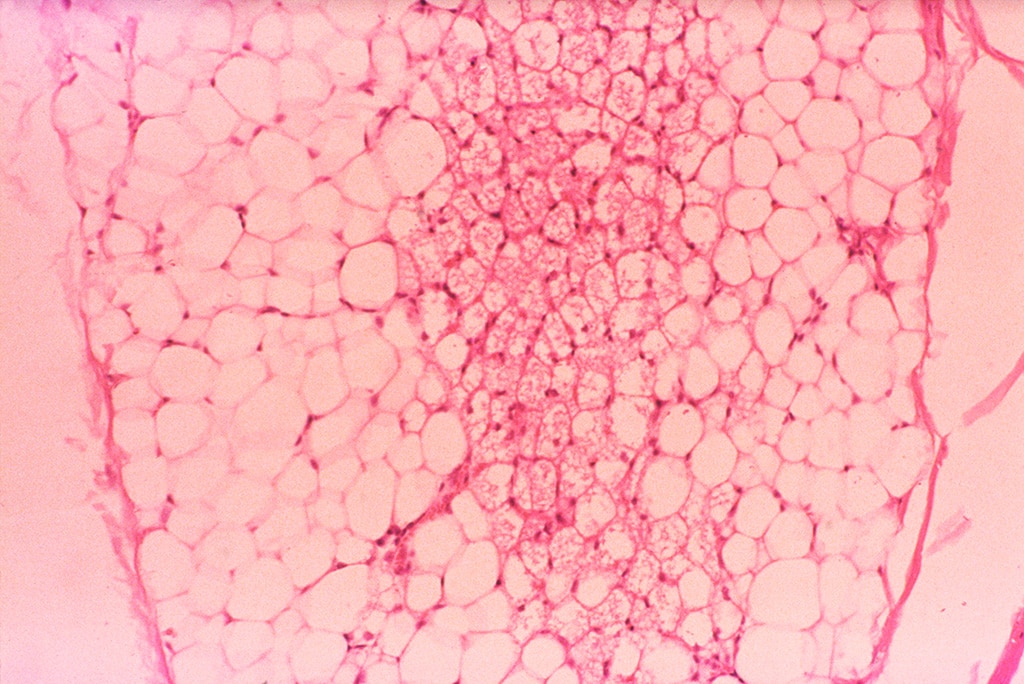

La grasa parda, que en los humanos se localiza sobre todo alrededor del cuello y la clavícula, transforma la grasa blanca en calor, eliminándola.

Una presencia mayor de grasa parda convierte más energía en calor, no en tejido adiposo.

Las células de grasa parda (más pequeñas, en el centro) pueden convertir las de grasa blanca en calor, reduciendo su número.

De igual modo, si reducimos las horas de sueño a 5 o 6, provocaremos una tendencia a engordar.

Últimamente los investigadores han detectado lo que denominan el “jet-lag social”: el desequilibrio provocado cuando acostumbramos a trasnochar mucho el viernes y sábado. Si la diferencia entre la hora de levantarse el resto de los días y el fin de semana es de dos horas, ya está garantizado, “y se asocia a mayor riesgo de obesidad, depresión, baja motivación, etc.”, asegura Madrid.

No parar quieto

Un ritmo cardíaco de 4 latidos más por minuto, por los 1.440 minutos del día, se traduce en varios kilos menos en un año.

El horario es solo uno de los muchos elementos que actúan sobre cómo gastamos lo que ingerimos. Y muchos de ellos vienen ya en el equipamiento genético. Así, se ha descubierto que los genes responsables de la altura y los de un peso bajo están relacionados. Lo que explicaría que tantos suecos, noruegos o finlandeses sean altos y delgados, como sus madres.

Del mismo modo, la herencia determina la cantidad de grasa marrón del cuerpo o la abundancia de moléculas que inciden en los procesos metabólicos de este.

Como la forma en que actúa la enzima NAMPT en las células adiposas. Lo ha detectado recientemente una investigación de Karen Nørgaard, de la Fundación Novo Nordisk, en Dinamarca. Mediante manipulación genética, eliminaron la NAMPT en varios roedores. Al proporcionarles una dieta con un 60 % de grasas saturadas (equivalente a un menú humano de pizza y hamburguesas), vieron que no ganaban peso. Sus congéneres del grupo de control, con la misma alimentación y sin supresión enzimática, tardaron solo 12 semanas en volverse obesos.

La aplicación a humanos aún está lejos. Zachary Gerhart-Hines, coautor del estudio, nos explica que la inhibición de esa enzima se está realizando con fármacos muy potentes en ensayos para tratamiento de ciertos tipos de cáncer. Pero “no sabemos si eso afectará a la acumulación de grasa”.

Además, una eliminación general de esa sustancia en el cuerpo podría afectar negativamente a los músculos y el cerebro. Por eso, de momento solo están estudiando las mutaciones naturales que protegen a la gente de la obesidad.

Ayuda de la flora intestinal

En nuestro aparato digestivo habitan billones de bacterias, virus y hongos. Esa minipoblación –y en particular la del intestino grueso– participa en el modelado de nuestra figura, porque contribuye a generar más o menos grasa y también configura los “avisos” de saciedad al cerebro. Serguei Fetissov, de la Universidad de Ruan (Francia), descubrió cómo: a los 20 minutos de alimentarse, las bacterias creaban otro millón de individuos y segregaban unas proteínas que activaban hormonas de la saciedad y neuronas asociadas a la reducción del apetito.

La proporción adecuada de bacterias intestinales ayuda a aprovechar mejor los alimentos. Las especies de microbios intestinales y su número influyen en la proporción de alimentos que gastamos y que acumulamos.

La composición de esta microbiota es propia de cada individuo y termina siendo más parecida entre compañeros de piso que entre familiares que no conviven. Además, puede modificarse mediante la dieta. Muchos grupos de investigación buscan cómo “obligarla” a ayudarnos a alcanzar la distribución más eficiente de la grasa en nuestro cuerpo.