Viajamos al cerebro de quienes se arriesgan en las más emocionantes aventuras, desde el origen del hombre hasta la estratosfera

Para muchos, el austriaco Félix Baumgartner, quien batió tres récords Guinness saltando en paracaídas desde un globo a 39 kilómetros de altura, es el prototipo del aventurero moderno. Quizá no hayan oído hablar de Larry Walters. En 1982, Larry, un camionero que siempre había querido ser piloto, ató 45 globos de helio a la silla de plástico que tenía en el porche. Aunque su intención era dar una vuelta por encima de su casa, había calculado mal el empuje y, al cortar los amarres, salió disparado a toda velocidad hacia el cielo.

Pertrechado con un walkie-talkie, un sándwich, unas cervezas y una pistola de aire comprimido, Larry alcanzó 4.600 metros de altura, donde un par de aviones comerciales le avistaron. Consiguió descender sano y salvo reventando los globos uno a uno con su pistola. En tierra, fue detenido y multado por volar sobre el corredor del aeropuerto de Long Beach, California, sin establecer comunicación bidireccional con la torre de control.

La definición de aventura es “empresa de resultado incierto o que presenta riesgos”. Parece ser que a lo largo de la historia siempre ha existido un grupo de personas a quienes el riesgo, poner en peligro su vida, les resulta excitante, irresistible. Durante milenios, además, había buenos alicientes: continentes sin descubrir, océanos que nadie había cruzado, montañas inexpugnables, tesoros escondidos… El mundo era inmenso y misterioso.

Hace unos 130.000 años, los antepasados del hombre moderno salieron de su cuna africana

Hoy, cada metro cuadrado del planeta ha sido cartografiado por GPS y fotografiado por satélites. ¿Nos hemos quedado sin desafíos? En cualquier agencia de viajes se puede contratar un ascenso al pico del Kilimanjaro. Hay cruceros de lujo a la Antártida. Unas 800 personas al año pagan entre 20.000 y 50.000 euros para atacar la cumbre del Everest, donde hay un serio problema de basura acumulada. Con unos pocos millones de dólares en el bolsillo, incluso se puede comprar un billete al espacio con Virgin Galactic o XCOR, dos compañías que prometen paseos espaciales aún más accesibles en los próximos años. Las aventuras se pueden comprar, pero el dinero nunca ha sido obstáculo para emprender grandes viajes.

El hombre experimenta cierta necesidad de arriesgar su piel, sin otra razón que hacerlo mejor que otro. En esto nos diferenciamos de otras especies

En 2004, con 14 años, Albert Casals comunicó a sus padres que quería ver mundo. En 2006 salió de su casa de Esparraguera para emprender el primero de sus viajes en solitario. En tres años había visitado 25 países. Digno de admiración, pero no sería reseñable de no ser porque Albert está en una silla de ruedas desde los ocho años. En una de las etapas, partió para Latinoamérica con 20 euros en el bolsillo y regresó con la misma cantidad seis meses después, colándose en los trenes o consiguiendo dinero en la calle haciendo piruetas con su silla de ruedas.

Tampoco parece que el sexo ni la edad sean un inconveniente a la hora de hacer locuras. La antigua nadadora de larga distancia Diana Nyad decidió a los 64 años completar una hazaña que nadie había conseguido hasta entonces. En agosto de 2013 saltó al mar desde La Habana, en Cuba, y nadó los 180 kilómetros que la separan de Florida… sin usar jaula contra tiburones. Tras 54 horas de luchar contra corrientes y medusas, alcanzó la playa de Key West.

¿De qué pasta están hechas estas personas? ¿Son locos, héroes, o una mezcla de las dos cosas? La respuesta está dentro de sus mentes.

El cerebro del intrépido

En 1960, el psicólogo de la Universidad de Delaware Marvin Zuckerman se dio cuenta de que muchos de los voluntarios que venían a su laboratorio a meterse en tanques de aislamiento sensorial traían cascos de moto. Esto le hizo pensar que determinadas personalidades son más propensas a asumir riesgos, algo que denominó la “búsqueda de sensaciones”.

Aunque todos tenemos algo de aventureros en nuestro interior, se calcula que solo un diez por ciento de la población es realmente adicta al riesgo. Son esas personas que disfrutan en las montañas rusas, se hacen ricos o se arruinan alternativamente invirtiendo en bolsa, se presentan a las elecciones, apuestan todos sus ahorros en un negocio detrás de otro y saltan en paracaídas desde edificios. Hay algo realmente interesante en las investigaciones con este modelo humano, la cara y la cruz del aventurero. Son personas con un alto grado de pasión, pero también tienen más papeletas para romperse la cabeza o terminar enganchados a la cocaína. La diferencia parece estar en la dopamina, el neurotransmisor que regula los centros del recompensa de nuestro cerebro.

En toda población hay individuos que asumen más riesgos. Son los ratones que consiguen comida a pesar del peligro

La recompensa asociada a determinadas experiencias, como el sexo, la comida y las drogas, aumentan la actividad de la dopamina. En un estudio dirigido por David Zald, de la universidad de Vanderbilt, se comprobó que las personas que asumían más riesgos tenían niveles más bajos de lo normal de dopamina. Además, disponían de menos autoreceptores, las partes de las neuronas que se encargan de recaptar la dopamina circulante cuando hay demasiada.

Es decir, en un porcentaje pequeño de la población, el “subidón” que produce una nueva sensación es mucho mayor que en el resto de las personas, porque el sistema de regulación es deficiente. Por si fuera poco, cuando no están experimentando nuevas sensaciones tienen mayor riesgo de deprimirse. No es sorprendente, pues, que sean también propensos a caer en la ludopatía y en la drogadicción.

Las sensaciones son una parte de la ecuación; la mayoría de los aventureros también tienen cierto desprecio por su integridad física. En la universidad de Los Ángeles, el neurólogo Rusell Poldrack estudió el cerebro de varios voluntarios con un escáner de resonancia magnética mientras jugaban a un sencillo videojuego. Con un botón debían hinchar un globo en pantalla. Cuanto más se inflaba el globo, mayor era la puntuación, pero también el riesgo de que reventara, en cuyo caso lo perdían todo.

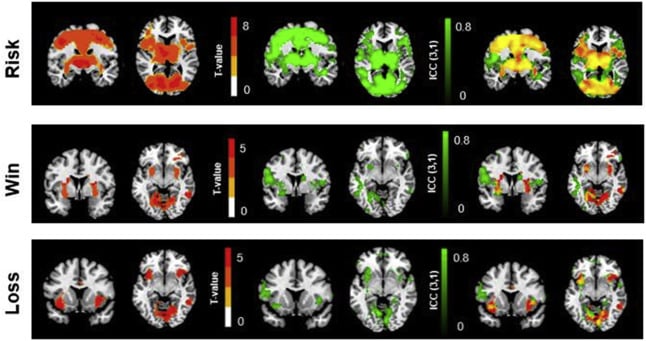

Los voluntarios adictos al riesgo no solo conseguían muchos más puntos que los demás (y muchos más reventones), sino que lo que ocurría en sus cerebros también era diferente. En la mayoría de los voluntarios, cuando el globo estallaba se activaba la amígdala, la parte del cerebro donde reside el miedo. En los locos aventureros la amígdala permanecía dormida, pero el reventón encendía el estriado ventral, el centro del placer.

¿Por qué salimos de África?

La salida del Homo sapiens de África fue la primera gran aventura de nuestra especie. ¿Qué le movió? La búsqueda de climas más benignos, la escasez de alimentos, la huida de peligros, o ¿todo a la vez? El viaje comenzó hace algo más de 100.000 años. Primero llegó a Asia, y después a Europa, donde se topó con los neandertales. Después llegó a Australia, y finalmente al continente americano, que se empezó a poblar hace unos 15.000 años, al final de la última glaciación. Estos humanos cruzaron por puentes terrestres lo que hoy son estrechos, y llegaron a bordo de rudimentarias balsas, como pudo probar la expedición del Kon-Tiki. No hemos dejado de viajar desde entonces.

Las dos características no siempre se dan juntas. Hay aventureros que aman las sensaciones fuertes, pero calculan sus hazañas hasta el último detalle para evitar correr riesgos. Los hermanos Wright no solo construyeron el primer artefacto volador más pesado que el aire, sino que también lo pilotaron ellos mismos. Pero los Wright eran ingenieros antes que pilotos. “No tengo intención de correr riesgos”, escribió Wilbur Wright, “porque no quiero hacerme daño, y porque una caída impediría mis experimentos, cosa que no me gustaría nada”.

En el otro extremo está la historia del comandante Lionel “Buster” Crabb, quien después de trabajar como traficante de armas, modelo y espía, al estallar la Segunda Guerra Mundial se ofreció como voluntario para desactivar bombas sumergidas. Crabb no sabía nadar, era corto de vista y odiaba el ejercicio físico. Nunca tuvo interés en saber cómo funcionaba la escafandra ni en las medidas de seguridad. Fumaba, bebía, jugaba y, según su exesposa, tenía un fetiche con el látex. A pesar de todo, fue condecorado por su valor, antes de desaparecer misteriosamente en una misión en 1956.

La osadía de la evolución

¿Y de dónde nos viene el impulso? ¿Había aventureros entre nuestros antepasados prehistóricos? Para contestar esa pregunta habría que saber si existen también entre los animales. La respuesta es que sí.

Varios experimentos con animales han podido constatar que en toda población siempre hay un grupo de individuos que asumen más riesgos. Son los ratones que persiguen la comida a pesar del peligro de una descarga eléctrica, o los peces que se aventuran por un canal estrecho sin saber si al otro lado hay comida o no. Estas diferencias son genéticas, y se sabe que la misma variación en determinados genes se produce también en los seres humanos.

Sin embargo, en la especie humana el cerebro evolucionó para ser capaz de proyectar las consecuencias de las acciones en el futuro. Asumir riesgos suponía, así, ser consciente tanto del peligro como de la recompensa. Nuestras primeras aventuras como especie seguramente tuvieron que ver con la supervivencia: uno de los prohomínidos del grupo se aventura en el interior de una cueva buscando refugio, o se atreve a lanzar una piedra a un leopardo para espantarlo. Sin embargo, el control del fuego y las herramientas, algo que los últimos descubrimientos sitúan hace un millón de años, fueron las verdaderas aventuras humana.

Nuestros ancestros más arrojados superaron el miedo al fuego y consiguieron a cambio calor, protección y mejor comida. La humanidad nunca volvió a ser la misma.

No solo la especie evoluciona; nosotros mismos también cambiamos a lo largo de nuestra vida. Los adolescentes son más propensos a asumir riesgos y ponerse en peligro: saltan en monopatín de un tejado o conducen borrachos. Entre los 15 y los 20, el cerebro humano sufre una completa transformación, y durante ese período las emociones nuevas producen una sensación de recompensa (dopamina) mucho más intensa que en los adultos. Peligroso, pero muy útil, ya que el aprendizaje obtenido proporciona habilidades que sirven para el resto de nuestra vida.

Mirar cómo otros arriesgan

Pero ¿qué hay de los otros humanos que miraban mientras los “locos” encendían fuego? Son los primeros aventureros de sillón. Ser espectador también es una forma de excitar la parte aventurera de nuestro cerebro, como muestra la atracción que para mucha gente tienen las películas de acción o de terror, aunque en su vida cotidiana no sean demasiado arriesgados. Programas de televisión como Desafío extremo, de Jesús Calleja, y sus equivalentes en otros países, se mantienen en los primeros puestos de audiencia durante años.

El placer de perder

Los voluntarios dela Universidad de Los Ángeles hinchaban un globo. Cuanto más se inflaba, mayor era la puntuación, pero también el riesgo de que reventara y lo perdieran todo. Los adictos al riesgo conseguían más puntos (y más reventones). Cuando el globo estallaba, se activaba la amígdala, donde reside el miedo. En los aventureros, la amígdala permanecía dormida y el reventón encendía el estriado ventral, centro de la recompensa. Las zonas que se activan antes de hinchar el globo (en verde), frente a las que se activan cuando se decide jugar (en rojo).

Los estudios muestran que las personas que disfrutan de las películas de terror también son más sensibles a la dopamina. La premisa de estas películas suele ser la misma: algo desconocido o fuera de nuestro control amenaza nuestra vida (lo mismo que ocurre con quienes saltan desde una montaña en paracaídas). Esto provoca una avalancha de cortisol, la hormona del estrés. Cuando todo termina, la «recompensa» de la pizza y la charla con los amigos hace que la dopamina suba aún más.

En busca del norte de Groenlandia

El prestigio, el dinero y la fama parecen, entonces, ser más bien una consecuencia que una causa del espíritu aventurero. Siempre habrá un “loco” dispuesto a saltarse todos los límites por el simple placer de hacerlo. Aun así, ¿hay todavía fronteras que cruzar en este mundo superconectado?

Por mucho que parezca que el planeta se nos está quedando pequeño, todavía quedan zonas que se resisten a figurar en las recomendaciones de Trip Advisor. Si intentamos ampliar el norte de Groenlandia en Google Maps, el sistema se queda sin imágenes detalladas. El continente helado tiene una enorme extensión aún por descubrir, incluyendo cientos de montañas que nadie ha escalado y ni siquiera tienen nombre. El interior de la isla de Papúa Nueva Guinea es una densa selva tropical, montañas y volcanes extintos, y está tan inexplorada que cada expedición descubre docenas de nuevas especies de plantas y animales. La región de Darién, entre Panamá y Colombia, es un pantano prácticamente impenetrable. Muy poco se conoce de la tierra firme que yace bajo los hielos de la Antártida.

Por si esto fuera poco, cuatro quintas partes del planeta están todavía por explorar. Son las desconocidas profundidades de los océanos. La fosa de las Marianas, con una profundidad de 11.000 metros, podría tragarse el Everest y aún sobraría sitio. Solo ha habido cuatro descensos tripulados hasta su fondo.

Mars One, un programa para lanzar la primera misión tripulada a Marte, ofrecía un viaje sin retorno al inhóspito planeta y condenaba de antemano a los pioneros voluntarios a pasar el resto de sus días dentro de un contenedor de acero rodeados de una atmósfera irrespirable. La operación completa resultó ser un fiasco al final. Sin embargo, recibieron casi 3.000 solicitudes de todo el mundo. Locos o cuerdos, los próximos héroes de la humanidad ya están entre nosotros.

Darío Pescador