Las partículas de alta energía se mueven a la velocidad de la luz en el vacío, los archifamosos 300.000 km/seg. Pero cuando entran en el humor vítreo del ojo disminuye abruptamente por la fricción que soportan del nuevo medio en el que tienen que desplazarse. Este “frenazo en seco” genera un destello, del mismo modo que cuando un avión supera la barrera del sonido se escucha un estruendo. Este efecto es conocido como la radiación Cerenkov. En la década de los años setenta esta explicación no fue suficiente para Peter McNulty, doctor en Física que por entonces trabajaba en el Clarkson College of Technology de Potsdam, Nueva York. Sospechaba que la radiación Cerenkov no era el único fenómeno involucrado. Decidió investigarlo en profundidad y puso sus ojos y su cerebro al servicio de la ciencia, literalmente. Junto a otros investigadores igual de arrojados situó la cabeza delante de un haz de muones procedentes de un acelerador de partículas de la Universidad de Princeton y describieron lo que veían. “Princeton exigió para el experimento que los estudiantes no fueran los receptores”, recuerda McNulty, “de modo que ellos encendían y apagaban el haz de partículas y los profesores hacíamos turnos para colocarnos en la línea de fuego”.

Un chispazo involuntario

McNulty encontró el lugar donde se producía el destello. Sugirió que las partículas chocan contra células nerviosas justo detrás del ojo. En este violento choque se producen, siempre según McNulty, microfragmentos que golpean electrones de los átomos cercanos, lo que provoca una sutil corriente eléctrica. Este “chispazo” podría ser recogido por el nervio óptico e interpretado en el cerebro como un flash de luz. Tras esto, McNulty se preguntó qué sucedería si las partículas no viajaran a velocidades tan altas. Así que repitieron la prueba. Para disminuir la velocidad de las partículas, colocó un escudo de plomo delante del haz. A pesar de la “frenada”, seguían apareciendo los chisporroteantes fosfenos. Este experimento fue inspirado por los que llevaron a cabo Giles Brindle y Walpole Lewin en la Universidad de Cambridge en 1968. Tenían como propósito estimular áreas del cerebro involucradas en la visión, como una posible ayuda para invidentes. Implantaron electrodos cerca del córtex visual de una persona ciega de 52 años y al enviar una corriente eléctrica, el paciente vio flashes de luz: “como una estrella en el cielo”. La primera investigación de la NASA sobre el efecto de las partículas de alta energía sugería que no son dañinas. Ahora esto se pone en duda. “Todavía no sabemos si hay efectos en la salud de los astronautas a largo plazo”, dice Livo Narici, físico del Instituto Nacional Italiano de Física Nuclear en Roma.

En la Tierra, a salvo

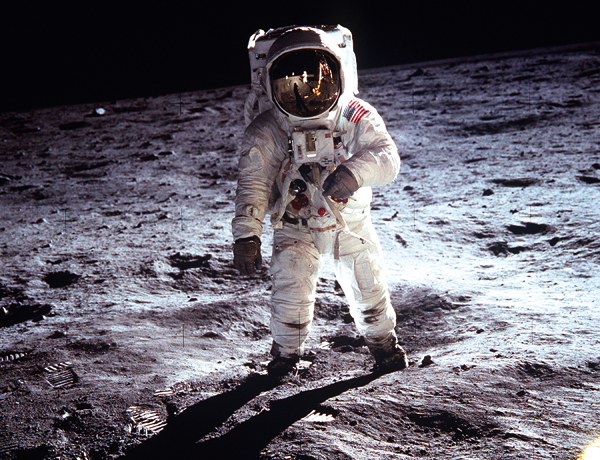

Esto es menos preocupante para los astronautas de la lanzadera espacial o de la ISS, ya que el campo electromagnético terrestre también los protege y mantiene a raya la mayoría de estas partículas, pero la historia podría ser diferente en las misiones que duran meses, o para aquellas que se encuentran fuera de este “escudo”. Y luego está el efecto en la percepción. Si estas partículas pueden afectar al córtex visual, también podrían actuar sobre otras regiones del cerebro. Los astronautas podrían oler de repente aromas extraños, u oír ruidos misteriosos. ¿Qué pasaría si ocurriera durante una complicada maniobra de aproximación a otro planeta?

Para acabar de entender el mecanismo, al físico italiano Livo Narici le gustaría seguir el ejemplo de McNulty y sumergir la cabeza en un haz de partículas. “Ese sería el mejor experimento”, comenta, “pero no veo al comité de ética dando luz verde a algo así hoy día”. Narici tiene abierta otra investigación (ALTEA, ver recuadro). “Voy a rastrear una partícula de alta energía dentro del cerebro de un astronauta. Tengo el presentimiento de que los flashes son solo la punta del iceberg”, explica. Además todavía habrá quien, con ese hielo que está bajo el agua, profetice sobre la existencia de los marcianos.

Redacción QUO