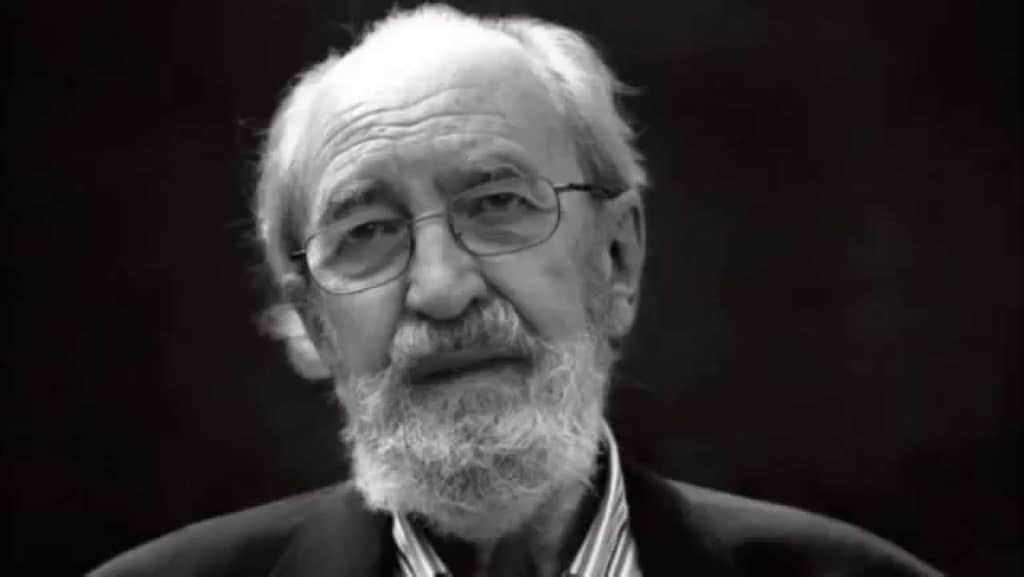

«¿Cuándo descubrió que era poeta?» «Cuando me lo dijeron». Así respondía Ángel González en una entrevista a una pregunta sobre el origen de su vocación. Se cumplen hoy diez años de la muerte del que ha sido uno de los grandes poetas españoles del último medio siglo. Pero su obra sigue tan viva como siempre, para seguir siendo valorada y disfrutada por quienes siempre la apreciaron, y a la espera de ser descubierta por nuevas generaciones de lectores.

Ángel González nació el 6 de septiembre de 1925 en Oviedo. Su infancia quedó marcada por dos sucesos: la ausencia de su padre, que falleció cuando él solo tenía 18 años de edad, y las terribles secuelas de la guerra civil. Uno de sus hermanos, Manuel, fue fusilado por sus ideas republicanas, y el otro, Pedro, tuvo que exiliarse por la misma causa También padeció una salud precaria, y en 1943 le diagnosticaron tuberculosis, enfermedad de la que se recuperó, pero a consecuencia de la cual le quedó una insuficiencia respiratoria crónica.

Pero fue durante el período de convalecencia de su enfermedad cuando descubrió tres aficiones: la música, la pintura y la poesía. Y, aunque fue la tercera de ellas la que acabó despertando su vocación artística, nunca dejaría de cultivar las otras dos.

Estudió derecho y magisterio, y en 1950 viajó a Madrid para matricularse en la escuela de periodismo, aunque finalmente acabaría opositando al Ministerio de Obras Públicas. Pero su etapa de funcionario duraría poco, ya que en 1955 pidió una excedencia y se trasladó a Barcelona para trabajar como corrector en varias editoriales. Fue entonces cuando entabló contacto y amistad con otros poetas como Gil de Biedma y José Agustín Goytisolo, lo que haría que su vocación poética terminara de eclosionar. Y así, en 1956, publicó su primer libro de poemas, Áspero mundo.

La obra de cualquier gran artista no puede resumirse ni clasificarse con etiquetas. Y la de Ángel González no es una excepción. Pese a ello, quienes aman su obra y la han estudiado, afirman que la pasión amorosa, el paso del tiempo, y la conciencia social y la libertad, son los grandes temas en torno a los que gira su poesía.

La poesía de González fue muy apreciada por los lectores (no así por el régimen franquista y sus instituciones) casi desde el mismo momento de la publicación de su primer libro, y su prestigio cruzó más allá de nuestras fronteras. Prueba de ellos es que en 1970 fijó su residencia en Estados Unidos, dónde fue profesor en varias universidades, entre ellas la de Albuquerque, en Nuevo México, en la que se jubiló en 1993. Siguió residiendo allí, aunque nunca dejó de viajar a España.

Su talla como poeta ha sido reconocida por numerosos premios, como el Príncipe de Asturias de las Letras, que recibió en 1985. y también con su nombramiento, en 1996, como miembro de la Real Academia Española, en la que ocupó el sillón «P». Aunque, paradójicamente, los amantes de su obra denuncian que durante muchos años se le excluyó (por su militancia de izquierdas y su compromiso político) de la selección de grandes poetas españoles contemporáneos incluida en los libros de texto.

Ángel González falleció el 12 de diciembre de 2008 a causa de esa insuficiencia respiratoria que le acompañó durante toda su vida. Y este primer aniversario de su muerte es una ocasión excelente para descubrir (quien no lo haya hecho aún) su obra). Es difícil seleccionar tan solo siete poemas suyos, pero esperamos que los que aquí os ofrecemos sirvan para rendir homenaje a este gran autor y, tal vez también, para descubrir su obra a algún nuevo lector.