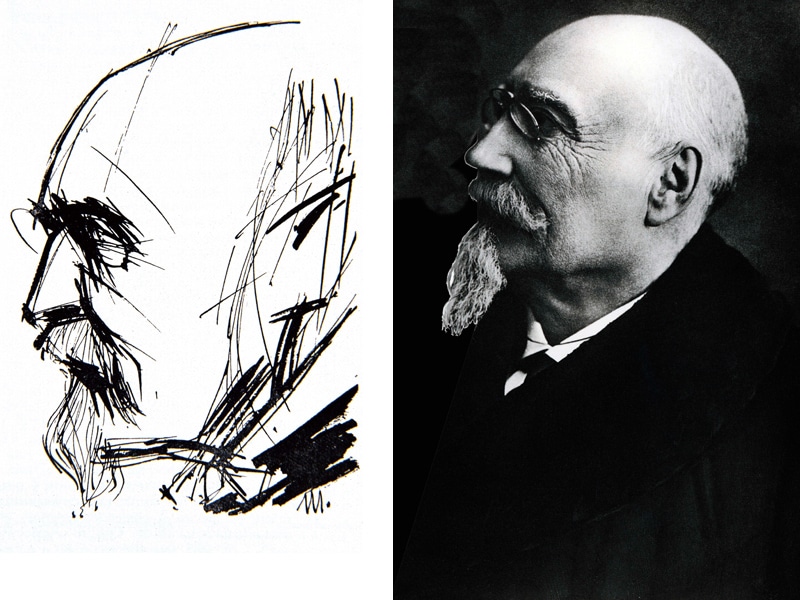

Si a día de hoy organizásemos una encuesta a pie de calle pidiendo a los transeúntes que nos mencionaran varios premios Nobel españoles, es probable que muy pocos se acordasen de nombrar a José Echegaray. Este madrileño descendiente de vascos estudió Ingeniería de Caminos y llegó a ser el número uno de su promoción. Fue probablemente, además, el matemático patrio más destacado del siglo XIX, y también debemos considerarle el padre de la divulgación científica generalista en prensa escrita española. Sin embargo, ha pasado a la historia por ser el primer compatriota galardonado con el Nobel de Literatura, que obtuvo en el año 1904.

Procedente de una familia modesta, estudió Ingeniería de Caminos porque era la única carrera en la que el nivel matemático exigible era más o menos aceptable en aquella España, completamente desligada de Europa en cuanto a vanguardias científicas se refiere. Su inteligencia y su innegable don para las matemáticas eran las únicas armas de las que se podía valer para escalar posiciones socialmente y para influir en el desarrollo de un país notablemente atrasado.

Mucho se ha escrito sobre el modo en que los literatos españoles de la época recibieron la noticia de la concesión de su premio Nobel, galardón que tacharon de injusto, opinión por cierto sumamente aceptada en nuestros tiempos, sobre todo si caemos en la cuenta de que fue contemporáneo de la generación del 98. Dicha injusticia ha sido enmendada con el tiempo, y lo cierto es que muchos de sus coetáneos, como Ramón del Valle-Inclán y Benito Pérez Galdós, ocupan hoy más espacio en los libros de texto que el propio Echegaray.

Prueba de esa inquina es que Valle-Inclán, tal vez el más talentoso miembro de la generación del 98, se refería a Echegaray como “el viejo idiota”. Se cuenta que en cierta ocasión, ingresado Valle en un hospital a la espera de una donación de sangre para su tratamiento, el doctor le comentó que Echegaray estaba fuera dispuesto a hacer una donación. En cuanto lo oyó, Valle-Inclán se incorporó de inmediato y dijo: “No quiero la sangre de ese, la tiene llena de gerundios”.

Pero dejemos ya su faceta literaria, al fin y al cabo esta es una revista de divulgación científica. Baste decir con respecto a su dedicación a las letras, orientada especialmente a la composición de obras de teatro, que su producción no ha envejecido nada bien. De hecho, en su Historia del teatro español, Francisco Ruiz Ramón escribe sobre los dramas de Echegaray: “La lectura de este teatro es la más tremenda de la experiencias a las que puede someterse un lector contemporáneo. Si este lector no tuviese el escape de la carcajada, sería la más cruel de las torturas. Lo formidable para nosotros es que el público de la Restauración acudiese voluntariamente a esas sesiones de tortura y aplaudiese rabiosamente estos dramas, espécimen puro del drama acéfalo”.

¿Por qué abandonó, entonces, su verdadera vocación científica, para la que realmente estaba dotado, por las letras y el teatro? El propio sabio polifacético dio la respuesta en sus Recuerdos, obra autobiográfica escrita hacia el final de sus días: “Las matemáticas fueron y son una de las grandes preocupaciones de mi vida; y si yo hubiera sido rico, o lo fuera hoy, si no tuviera que ganar el pan de cada día con el trabajo diario, probablemente me habría marchado a una casa de campo muy alegre y confortable, y me habría dedicado exclusivamente al cultivo de las Ciencias Matemáticas. Ni más dramas, ni más argumentos terribles, ni más adulterios, ni más suicidios, ni más pasiones desencadenadas, ni, sobre todo, más críticos. Otras incógnitas y otras ecuaciones me habrían preocupado”.

Vulgar, pero no ordinario

Anotado queda; centrémonos, pues, en lo que nos ocupa, la divulgación. Echegaray escribió más de mil artículos de “vulgarización” en múltiples revistas y periódicos de su tiempo. Buena parte de los conocimientos científicos que la sociedad recibía en España por aquel entonces se la debemos a su incansable trabajo. Empleaba en sus escritos su experiencia teatral, e incluso su conocimiento del estado político de la nación, para crear metáforas que provocaran reacciones de sorpresa en el lector y, de este modo, despertar su interés.

Cuando el descubrimiento de la radiactividad por parte del matrimonio Curie llenaba páginas y páginas en todo occidente, Echegaray escribió, por ejemplo: “El radium aparece a la ciencia como un metal revolucionario, como un verdadero anarquista que viene a perturbar el orden establecido y a destruir todas o la mayor parte de las leyes de la Ciencia clásica”. En un artículo publicado originalmente en El Liberal en 1896, Echegaray comienza a explicar la naturaleza de los rayos catódicos y el funcionamiento de un tubo de Crooke (inventado en 1875 y clave para los antiguos aparatos de televisión) empleando la figura de un río: “Imaginemos un arroyo que tranquilamente corra por cualquier cauce igual y suave, sin obstáculo alguno que altere su marcha. No remolinos, ni espumas, ni remansos: una cinta de plata tendida a lo largo de la ladera”.

De eso se trataba, nada más y nada menos: de explicar corrientes de electrones observados en tubos de vacío de modo que alguien que no supiera siquiera lo que era un electrón pudiera hacerse una mínima idea de su naturaleza. Y es que esta faceta divulgadora, tan común hoy en día cuando pensamos en personajes como Michio Kaku, Brian Cox y Neil deGrasse Tyson, no surgió de la nada. Apreciamos a todos estos autores por su facilidad para expresar con claridad teorías que de otro modo no podrían resultar comprensibles a los legos en la materia, y esto mismo, con mayor o menor acierto, era lo que intentaba conseguir nuestro ilustre matemático.

Lo cierto es que esta tradición tan firme y felizmente asentada en el presente nació en el siglo XIX, y se la debemos a personajes como José Echegaray. Hasta entonces, la ciencia era algo que afectaba solamente a los científicos y que tenía sus propios vehículos de transmisión.

Este madrileño, al que le tocó vivir la irrupción del positivismo y el darwinismo, hizo una labor enorme como divulgador de la matemática contemporánea a través de la organización de múltiples conferencias en el Ateneo Científico y Literario de Madrid. En este aspecto, es justo reconocerle como el nexo español con la comunidad matemática internacional. Para el recuerdo, su cita: “Hubo un tiempo en el que cualquier persona culta sabía latín. Vendrá un tiempo –y no está muy lejos–– en el que cualquier persona culta tendrá que saber matemáticas”.

Hoy las ciencias adelantan…

Como vemos, no se limitó a realizar una impagable labor en la vulgarización de lo que hoy llamamos física clásica desde las tribunas de la prensa diaria. Si acaso, se le puede echar en cara su apego a la tradición newtoniana, que quedó patente en su afirmación de 1910 sobre la inexistencia del éter: “¡Cuántos capítulos de la vieja mecánica habría que modificar profundamente si se aceptase como buena esta última negación!” Recordemos que el famoso experimento de Michelson y Morley que se considera “la puntilla” a esta teoría obsoleta había tenido lugar ya en 1887. Obviamente, todo lo que vino con el nuevo siglo: radiactividad, mecánica cuántica, teoría de la relatividad…, le pilló “fuera de juego”. Él, septuagenario ya, hombre del siglo XIX y educado en un país que distaba mucho de situarse en la vanguardia del desarrollo científico, era consciente de que la nueva física suponía un obstáculo que no alcanzaba a entender.

Buena parte de sus artículos de divulgación fueron compilados y publicados en forma de libro en un tríptico titulado Teorías modernas de la Física (1867, 1883 y 1889), pero tal vez su libro divulgativo más conocido fue la selección que en 1905 realizaron sus compañeros de profesión como homenaje a la concesión del Premio Nobel, y que se dio en llamar Ciencia Popular. En los 107 artículos recopilados en este libro, de entre todos los publicados en los por aquel entonces dos grandes periódicos de la capital, El Imparcial y El Liberal, se comprueba la gran cantidad y variedad de conocimientos científicos y tecnológicos tratados por la florida pluma de Echegaray. Sus análisis, que no siempre exhibían la profundidad que hoy reclamaríamos, suponían casi la única forma de información científica al que el español medio de finales del XIX podía tener acceso.

Entre los temas tratados figuran, por citar solo algunos: el movimiento perpetuo, la termodinámica, la química en la agricultura, la navegación área, inventos de Torres Quevedo, la locomotora eléctrica, la turbina de vapor, el aire líquido, la fabricación del diamante, filamentos de carbón, la dinamo, la fuerza de las mareas, los anteriormente citados rayos catódicos y los explosivos. Especialmente curioso es el capítulo dedicado al cuerpo humano como máquina de transformación del pensamiento en fuerza material.

Cabe recodar que hacía relativamente poco tiempo que se había desechado la teoría calórica que sostenía que el calórico era un fluido que se difundía entre los cuerpos por contacto. Dicha teoría fue abandonada porque no lograba dar respuesta a diversos problemas, como el de la masa nula del calórico, pero también por la pujanza de la termodinámica, que explicaba que en realidad el calor era energía en tránsito que cumplía ciertas leyes. Teniendo en cuenta que actualmente consideramos que el primer principio de la termodinámica (el de conservación de la energía) es la más sólida y universal de las leyes descubiertas hasta ahora por las ciencias, debemos reconocer que los primeros trabajos sobre esta rama de la física efectuados en España (a pesar que de nuevo sufrieron ciertas simplificaciones) se los debemos a Echegaray, y que por ello merece honores. En su defensa hay que decir también que en aquel tiempo pocos comprendían su funcionamiento. Echegaray aceptó el reto con tanta convicción que llegó a escribir sobre este tema en más de una docena de ocasiones entre 1868 y 1871. En estos textos reconoce la labor de científicos como Carnot, Mayer, Joule, Thomson, Rankine y Clausius.

El pensamiento es una máquina

El impacto del nacimiento de la termodinámica, que trajo conceptos absolutamente novedosos como el de la entropía, fue tal en su época que algunos científicos llegaron a emplearla como metáfora del funcionamiento de la sociedad. Así, al igual que el calor de una máquina se transforma en trabajo –si bien no todo es aprovechable, ya que la cantidad total disminuye inexorablemente por efecto de la disipación–, algunos intelectuales españoles de la Restauración, como el químico Laureano Calderón, propusieron revisar la legislación relativa a los horarios de trabajo basándose en los principios de la física y creando una asociación entre el cuerpo humano y la máquina. Si el mundo había visto nacer el darwinismo social, ¿por qué no una termodinámica social que equiparara fatiga y entropía?

Echegaray, liberal en lo económico, fue uno de los grandes defensores, por ejemplo, del librecambismo. En este aspecto fue realmente un adelantado a su tiempo, puesto que abogaba por la instauración de un mercado internacional sin restricciones arancelarias en el que sería necesario acabar con el proteccionismo de los estados. Al igual que la energía no encuentra obstáculos en su transformación y transferencia, Echegaray hablaba de productividad y progreso humano en términos de eficiencia energética.

Así pues, como en su día reconoció Gerardo Delgado, actual presidente de la RSEF, en la revista Mètode: “Hay que valorar sus intentos de hacer llegar el espíritu científico de comienzos del siglo XX a España, un país que venía del desastre de 1898, una España triste, pobre, que había perdido el norte, una España con una situación de inestabilidad política permanente. Hombres como él, en lugar de dedicarse a llorar, comenzaron a trabajar con la idea de que la mejor manera de ayudar al país era crear un ambiente científico, crear ciencia y propagar la cultura científica. Un mensaje que era cierto a principios del siglo XX y que lamentablemente continúa siéndolo en el siglo XXI”.

Redacción QUO