¿Una escena de lucha encarnizada entre un Tiranosaurio Rex y un tiburón Megalodón? No, jamás pudo existir. Entre la extinción del rey carnívoro y la aparición del gigante marino transcurrieron nada menos que unos 46 millones de años. Por no mencionar la lejanía de sus dominios respectivos: las aguas abisales y las praderas de lo que hoy constituye Norteamérica.

Lo que sí los une es el miedo, el que nos inspira su carácter de superpredadores sin atisbo de competencia, su instinto cazador y la magnífica dotación anatómica de cada uno de ellos para dar rienda suelta a su naturaleza. Enormes, ágiles, voraces, potentes, magníficamente pertrechados para alimentar nuestra ancestral idea del monstruo.

Desde mucho antes de la ficción fílmica, los mayas ya veneraron la potencia de los dientes fósiles de megalodón, encontrados en enclaves como el de Palenque, al sur de México, donde aparecieron 13 piezas, que se consideran ofrendas a los dioses. Esta civilización llegó a imaginar con precisión la criatura a la que habían pertenecido.

Desde el hallazgo del primer esqueleto en 1902, el tiranosaurio solo tardó 13 años en aparecer en la primera película

En varios de sus emplazamientos se han hallado representaciones de una deidad llamada GI, similar a un tiburón de un solo diente. La arqueóloga Sarah Newman, que estudió esa relación, destacaba también que varios monarcas de esa civilización usaron en sus nombres la palabra para designar al tiburón y otros monstruos marinos: xook.

Durante la Edad Media, esos huesos petrificados, triangulares, de hasta 18 cm de largo, con un filo serrado capaz aún hoy de provocar un corte profundo en quien los extrae del suelo sin precaución, fueron interpretados como lenguas de dragón. Depositarias, naturalmente, de la mágica esencia de aquellos seres. Las glossopetrae (lenguas de piedra) se convirtieron en codiciados amuletos suspendidos del cuello de los nobles y, convenientemente molidos, en supuestos antídotos contra el veneno.

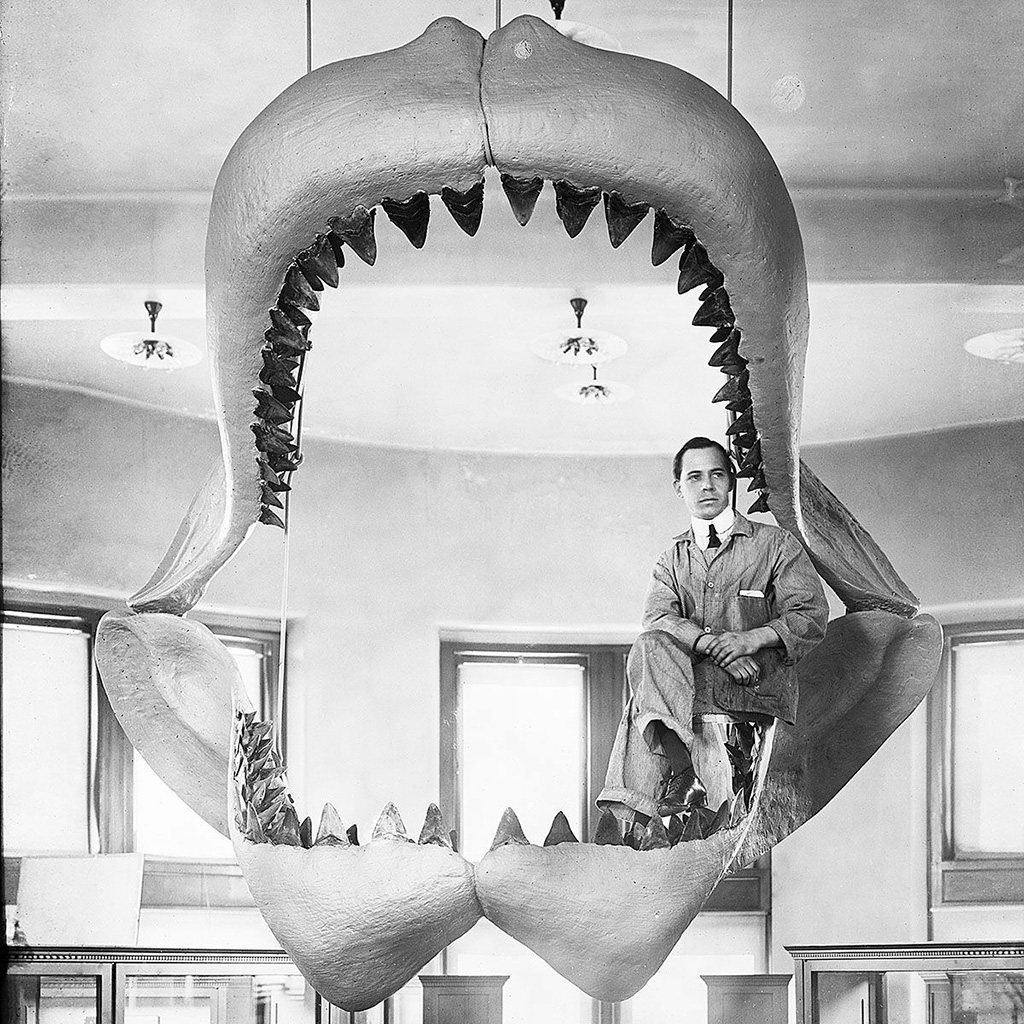

Hasta que en 1667 el científico danés Nicolás Steno diseccionó la cabeza de un tiburón actual y vio claro el parecido. Aquellos elementos tenían que haber pertenecido a las mandíbulas de una criatura así. Sus ilustraciones constituyen el primer retrato robot de las fauces del Carcharodon (dientes rasgados) megalodon (grandes dientes), bautizado así por Louis Agassiz en 1835.

MEGALODÓN

Tamaño: 16 m de largo (de media).

Peso: Unas 60 toneladas.

Esperanza de vida: Puede que hasta 200 años.

Época: Cenozoico. Hace entre 19,8 y 2,6 millones de años.

Distribución: Mares cálidos en todo el mundo.

Fósiles: Dientes y disco central de las vértebras.

Presas: Peces, mamíferos marinos, tortugas, etc. Variaba con la edad.

Dientes: Triangulares, serrados, afilados como cuchillas.

Mordida: Cierra y rasga. Cinco veces más potente que el T. rex.

Desarrollo: Lento y continuo.

Crías: Parían crías de 2 metros.

Canibalismo: Sí, con individuos jóvenes.

Causa de la extinción: Falta de presas por glaciación.

TIRANOSAURIO REX

Tamaño: 12 m de largo x 4 m de alto.

Peso: 9 toneladas.

Esperanza de vida: Unos 32 años.

Época: Cretácico. Hace entre 68 y 66 millones de años.

Distribución: Norteamérica.

Fósiles: Unos 30 esqueletos.

Presas: Carnívoros, casi cualquier animal. Variaba con la edad.

Dientes: Redondeados, tipo punzón.

Mordida: Tritura los huesos al morder.

Desarrollo: Rápido hasta la madurez sexual. Luego, estabilizado.

Crías: Ponían huevos en nidos.

Canibalismo: Sí, con individuos jóvenes.

Causa de la extinción: Gran extinción del Cretácico (debida a impacto de meteorito o vulcanismo).

Fieras de cine

Desde entonces, la tentación de revivirlos ha brotado una y otra vez en la cultura popular. Una de las obras con mayor repercusión fue el falso documental Megalodón: el tiburón monstruo vive, exhibido en 2013 en Discovery Channel. Su hipótesis de que esa criatura aún sigue habitando las profundidades abisales avivó la sed de mitos con supuestas declaraciones de expertos e impresionantes efectos digitales y sonoros. La apresurada aclaración final sobre el carácter ficticio pasó desapercibida a la gran mayoría de los espectadores, que mordieron el anzuelo, para desesperación del mundo científico. La duda sobre la existencia del gran cazador marino estaba sembrada y su estela ha llegado hasta al próximo estreno estival de Universal Pictures. Previsto para el 10 de agosto, Megalodón, dirigida por Jon Turteltaub, propone la irrupción del monstruo en el Pacífico de nuestros días.

Durante la Edad Media, los fósiles dentales del megalodón se consideraron lenguas de dragón y se usaban como amuletos

En la misma línea de naturaleza indomable cuyo control debemos recuperar, le precede, ya el 7 de junio Jurassic World: el Reino Caído. Junto a híbridos fruto de la manipulación genética, Juan Antonio Bayona cede un lugar de honor en la cinta al más famoso dinosaurio del mundo: el T. rex.

El primer esqueleto parcial, desenterrado en 1902, dio una primera idea de sus extraordinarias dimensiones. El presidente del Museo Americano de Historia Natural, Henry Osborn, contribuía en 1905 a su caracterización bautizando la especie como Tyrannosaurus rex: el tirano rey lagarto. Solo 13 años después aparecía ya como un monstruo aterrador en una de las primeras exhibiciones de efectos especiales, The Ghost of the Slumber Mountain, de Willis O’Brien.

Su presencia garantizaba la carga dramática hasta tal punto que, cuando se llevó al celuloide El mundo perdido de Arthur Conan Doyle en 1925, sus creadores se permitieron añadirlo a la trama, a pesar de que no aparecía en el libro. En el King Kong de 1933 incluso se enfrentaba al salvaje megasimio. Aunque su definitiva irrupción en la cultura del mundo desarrollado llegó con el Jurassic Park de Spielberg, el genio de Hollywood también responsable del Tiburón que en 1975 avivó nuestro recuerdo de amenazantes mandíbulas oceánicas.

Pero ¿cómo fueron en realidad estos dos seres en su condición real de animales, sin más? La verdad es que terroríficos, a juzgar por lo que nos cuentan varios paleontólogos del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED a quienes reunimos en su sede de Madrid para consultarles.

El rugido de un tiranosaurio, un temblor profundo, se habría parecido más al sonido de las aves que al de un león

Un legado muy dispar

El primer dato relevante que emerge en la conversación es la escasa diversidad de restos del megalodón. Su esqueleto de cartílago se descomponía, con la parca excepción de los discos centrales de sus vértebras, más numerosas que en cualquier otro escualo conocido, y sus dientes.

Por fortuna, los fósiles de estos se cuentan por miles, repartidos por todo el mundo, desde la californiana Colina del Tiburón (Shark Hill) –a la que han dado nombre– al lecho marino más profundo de la Tierra, la fosa de las Marianas, pasando por las Canarias. Y no es de extrañar. Un megalodón podía tener hasta 20.000 dientes a lo largo de su vida. “Se van levantando desde atrás en hileras que, al avanzar, van dejando caer los que están fuera de la comisura, más antiguos” explica Francisco Ortega, investigador principal del grupo, que se apresura a restar originalidad a este tipo de dentición: “es como la de cualquier tiburón, quimera o raya, incluso como la del cazón de la sopa”. A partir de ellos se han inferido con diversos métodos la forma y el tamaño del animal, tomando como ejemplo al gran tiburón blanco actual, que se supone muy similar, a pesar de que el parentesco entre ambos sigue en tela de juicio.

Del tiranosaurio, sin embargo, hemos desenterrado unos 30 ejemplares casi completos, que precisan mejor su aspecto.

Morder, triturar, cortar

Si visualizamos un encuentro con cualquiera de estos dos seres, la ineludible sensación de pánico se centra en una misma parte de su anatomía: las potentes mandíbulas amenazantes. La ciencia ha desmenuzado su funcionamiento para saber cómo y cuánto trituraban. Parece ser que mucho. Si los seres humanos ejercemos una fuerza de unos 77 kilos al masticar, el tiranosaurio llegaba a unos 3.600, según calculó el año pasado Gregrory Erickson, de la Universidad Estatal de Florida, una nadería comparado con los 11.000 de un megalodón de unos 16 metros (el tamaño medio que se le atribuye por convención), que calcularon Stephen Wroe en sus colegas en un experimento de 2008.

Pero entremos en detalle. Más allá del impacto, la anatomía permitía a cada uno una técnica de aniquilación. Alejandro Serrano puntualiza en nuestra reunión de la UNED: “Los dientes de los tiburones son más tipo cuchillo, rasgan y arrancan, mientras que los del T-Rex, más robustos, enganchan y no sueltan, como un cocodrilo. Convierten el hueso en astillas”. Y se las traga, un fenómeno conocido como osteofagia extrema que le permite aprovechar los nutrientes del interior del hueso. Esta ingesta, característica de los mamíferos carnívoros, resulta extraordinaria para un reptil, ya que sus dentaduras no tienen la forma apta para ello. Francesc Gascó apunta al citado estudio de Erickson, en el que descubrió que el rey de los dinos tenía esa capacidad pulverizadora gracias a que combinaba su formidable fuerza de mordida y un particular diseño de los dientes y la arcada dental con mordiscos localizados y repetitivos. De esta manera podía aprovechar los cadáveres que encontraba.

Incluso las débiles uniones de los huesos del cráneo del T. rex habrían estado dirigidas a absorber el tremendo impacto de las dentelladas, según dedujo Emily Rayfield, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Utilizó modelos de ordenador que la llevaron también a atribuir esa función amortiguadora a los agrandados huesos nasales y a su fusión desde muy temprana edad.

Caníbales

En cuanto a las víctimas de tales procesos de aniquilación, podía servir cualquier ser que se moviera a su alrededor. Muchos creen que el megalodón arrancaba las aletas de sus presas y las inutilizaba así. Para alimentar su ingente masa, un adulto podía llegar a consumir unos 1.100 kilos diarios de otros tiburones, peces y ballenas. Seguramente la dieta variaba a lo largo de la vida y se ceñía a especies más pequeñas en las primeras etapas. Igual que el T. rex, como apunta Daniel Vidal: “los jóvenes eran más gráciles y probablemente podían cazar a la carrera”. También convertirse en presas de depredadores que jamás habrían tosido a los adultos. Para estos, “cualquier animal que midiera un metro, si ellos medían diez, era comida”, sentencia Francisco Ortega. El Grupo de Biología Evolutiva coincide en que ambos animales podían ser carroñeros ocasionales, si el azar les obsequiaba con un nutritivo cadáver. Y también canibalizar a juveniles de su especie cuando el hambre apretaba.

En su día a día, mantenían en jaque a cualquiera de sus coetáneos. Hasta el punto de que “el tamaño de las ballenas barbadas se disparó precisamente cuando desapareció el megalodón,” declara Gascó, y se vieron sin competencia para ocupar los nichos de presas acaparadas hasta entonces por el gran escualo. Una repercusión en el ecosistema que puede ayudarnos a evaluar la desaparición actual de nuestros grandes predadores y aplicar esos conocimientos a las medidas de conservación, según ha señalado Catalina Pimiento, especialista de la Universidad de Zúrich (Suiza). En 2016, Pimiento y su equipo publicaron que las condiciones climáticas no fueron las responsables directas de su desaparición, como se había propuesto. Más bien con la última Edad del Hielo las ballenas de tamaño medio, que alcanzaban poca velocidad, se vieron afectadas por los cambios en el nivel del mar y la distribución de los nutrientes. O migraron o desaparecieron, dejando sin una fuente importante de alimento al tiburón. Por si fuera poco, apareció en esa época el agresivo ancestro de las orcas, capaz de sobrevivir en muchos hábitats, que se convertiría en una fatal competencia.

¿Cuánto medía un tirano?

El mayor pez carnívoro de la historia desapareció así, dejándonos muchas preguntas sin responder. Por ejemplo, si realmente experimentaba un crecimiento lento y continuo, como el del tiburón blanco, a diferencia del más irregular del tiranosaurio.

Sabemos que el megalodón se trasladaba a regiones costeras, conocidas como “guarderías” –la palabra no implica que hubiera adultos cuidando de las crías– en las que permanecían las hembras preñadas y los juveniles hasta cierta edad. La más conocida, de 10 millones de años de antigüedad, se halló frente a la costa de Panamá y “en Tarragona hay un yacimiento que se ha interpretado como una zona de cría”, apunta Gascó. Sin embargo, el desarrollo inicial del tiranosaurio sigue constituyendo un gran misterio. Aún no sabemos cómo eran sus huevos, ni sus crías, pero tampoco qué tamaño podía alcanzar.

El ejemplar más grande encontrado, Sue, expuesta en el Museo Field de Chicago, murió con 28 años y tiene 12 m de largo. Holly Ballard, de la Universidad Estatal de Oklahoma, la está estudiando junto a otros 14 individuos, pero hasta ahora no ha encontrado ni un espécimen que ya hubiera dejado de crecer.

Es fascinante que aún así pueda inspirarnos pavor. Fernando Escaso, de la UNED, destaca que “al pensar en el efecto de estos monstruos en el público, resulta interesante que el humano actual haya visto (al menos en documentales reales) cómo ataca un tiburón blanco y lo que te puede hacer. Al T. rex nos lo han recreado, y eso marca una distancia”. Que puede disminuir si se incluyen las últimas investigaciones sobre la naturaleza de su rugido. La paleontóloga Julia Clarke, de la Univesidad de Texas, lo considera más cercano a los pájaros y reptiles que al de los actuales mamíferos predadores. Un temblor profundo a ras de suelo, emitido sin siquiera abrir la boca, y capaz de inmovilizarte. Por suerte, solo en la butaca.