Nadie recibe a la muerte de buen agrado. Sin embargo, esto no significa que haya modos de morir más o menos agradables. Ahogarse o quemarse vivo son posiblemente las peores formas de agonizar en las que pensamos primeramente. Otros más fantasiosos sienten pavor al imaginarse entre las fauces de un temible tiburón blanco.

Lo cierto es que estos modos de estirar la pata son muy difíciles de suceder. Lo más probable es que la mayoría de nosotros muramos por una grave enfermedad, un accidente de tráfico o una vida de excesos. Entonces, ¿por qué este miedo a morir de forma tan trágica?

En realidad estas maneras de dejar el mundo tienen algo en común: el dolor. El dolor es algo que nos aterra, independientemente de si ocasiona la muerte o no. «El contexto es importante cuando pensamos en el dolor, el nacimiento es un buen ejemplo. Es mucho sufrimiento, pero sabes que es temporal y sabes por qué lo estas sufriendo. A diferencia del dolor producido por el cáncer, el que acorta tu vida y puede ir empeorando”, explica Randy Curtis, director del Centro de Cuidados Paliativos de la Universidad de Washington.

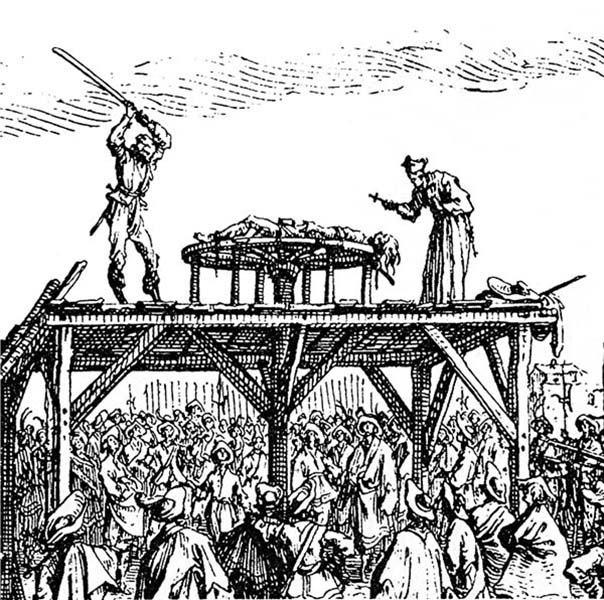

Si hablamos de dolor y sufrimiento es inevitable hacer mención a la Edad Media. Esa época en donde los castigos físicos estaban a la orden del día. Algunos de los métodos para ejecutar a los criminales era atar a la persona por las cuatro extremidades y dejar que los caballos ‘separaran’ su cuerpo, otra forma algo más benévola era el ahorcamiento. Por su parte, a los nobles era más habitual cortarles la cabeza al ser una forma más rápida e indolora.

Hoy día los métodos para sacrificar a los delincuentes son mucho más amables aunque no exentos de dolor. Durante la silla eléctrica miles de voltios recorren el cuerpo humano, el cerebro se cocina y aparecen llamas en algunas partes de la piel. Son solo unos minutos, pero la persona que lo sufre está viva durante todo el proceso.

La realidad es que muy pocas personas morirán de alguna de las formas anteriormente descritas. Probablemente un ciudadano de a pie pase los últimos días de su vida en un hospital y siendo consciente de ello. Según afirma Joanne Lynn, una especialista en cuidados paliativos, “para las personas que llegan a los 85 o 90 años este miedo es angustiante pero no inesperado».