Lujuria. No basta con cerrar los ojos

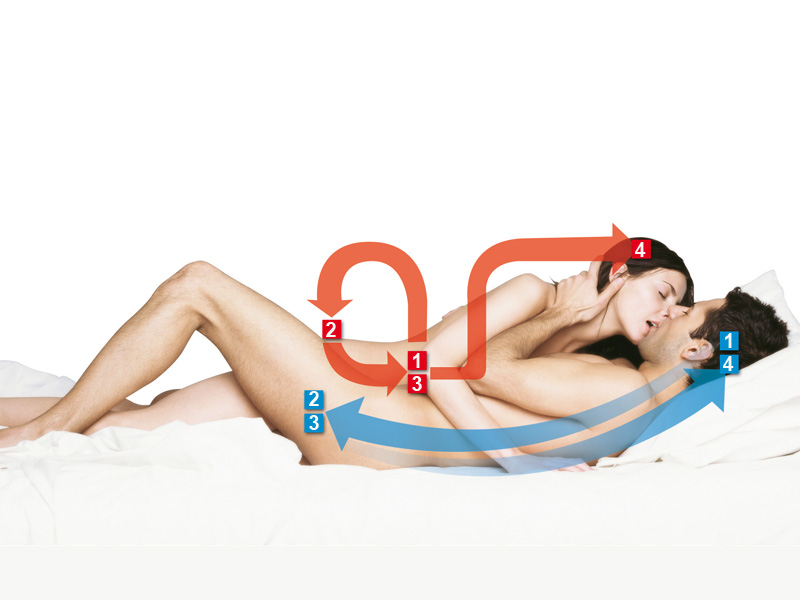

Ya sabemos que el cerebro es el órgano sexual clave. Pero eso no quiere decir que seamos conscientes de lo que nos pasa cuando nos excitamos. Más bien ocurre todo lo contrario. Hay dos caminos biológicos por los que viaja “el deseo”. En el primero, (flechas azules), se produce la erección, o la inflamación del clítoris, y después llega a nuestro cerebro la información de que algo está pasando. En el segundo, el bautizado como inconsciente (flecha roja), es cierto que el primero en recoger la información del exterior es el cerebro, pero esta no llega precisamente a las áreas relacionadas con la consciencia. Si a esto le añadimos que en todo el proceso intervienen cuatro sistemas fisiológicos distintos, al menos dieciséis moléculas de nombres endiablados (las únicas populares son la testosterona y los estrógenos) y 11 áreas de nuestro cerebro, parece complejo manejar todo ese follón a voluntad. Así, en el pirotécnico camino a la excitación, el cuerpo va por libre y nosotros somos los últimos en enterarnos.

Consciente

1.- Los estímulos visuales, auditivos y táctiles llegan al cerebro desde los órganos de los sentidos. Para el tacto, el sistema nervioso que recorre la médula lleva la información al cerebro.

2.– El hipotálamo informa a los genitales de que la vecina del cuarto o el conductor de autobús está de “bocao”. Es decir, esta minúscula estructura cerebral procesa la información e identifica lo que es excitante y lo que no. Una vez que esto queda claro, la información llega a los genitales para que se preparen.

3.- Ovarios y testículos se disparan.

La información del hipotálamo hace que ovarios y testículos empiecen a fabricar las hormonas relacionadas con la excitación: estrógenos y progesterona entre otras muchas (son, al menos, 16). Estas se encargarán, además de generar cambios fisiológicos en el pene y en la vagina, de las emociones que identificamos como deseo.

4.- Las hormonas del sexo regresan al cerebro.

Una vez puesta en marcha la fábrica de hormonas, nuestro organismo se llena de ellas, como burbujas en una botella de champán. Emprenden su camino y regresan al cerebro, donde afectan nada menos que a 11 áreas cerebrales. Como un verdadero ataque nuclear, nos ponemos como una moto.

Inconsciente

1.- Roce genital.

Todo comienza con una caricia o un roce en el pene o en el clítoris. Es como cuando el médico golpea con el martillo en la rodilla y la pierna se mueve. Un acto reflejo.

2.- La cavidad oculta.

Los nervios que recorren el pene y el clítoris informan de esa caricia a una cavidad situada bajo la base de nuestra médula espinal, que recoge la información, la procesa y la devuelve al pene o al clítoris sin informar al cerebro. Ambos reciben mayor flujo sanguíneo: el pene se pone erecto y el clítoris se inflama.

3.- Esto no hay quien lo pare.

Los mensajes de esa cámara se envían a determinados músculos, que controlan las paredes de los pequeños vasos sanguíneos del pene y del clítoris, lo que permite un mayor flujo sanguíneo. A partir de entonces, la sangre hace que se hinche el pene o el clítoris automáticamente. Así, la excitación se ha producido sin que intervenga el cerebro.

4.- Actuar de espaldas al cerebro

Esta vía describe una respuesta sexual totalmente automática, fuera de nuestro control consciente. Sólo después de que se haya producido lo inevitable, nuestro cerebro interviene. Es decir, para mantener el deseo, si es que no queremos que todo quede en un “gustirrinín” efímero, se activará la vía consciente (véase el recorrido azul).

Gula ¡Quítamelo de la vista!

El apetito está ligado a una hormona, la leptina. Sin ella, el hambre no se sacia y fulminamos la caja de bombones (obesidada la vista). Si hay leptina, en nuestro cerebro recibimos la señal de «estoy saciado». Pues bien, expertos en genética del Instituto Pasteur, en París, han descubierto que la obesidad está relacionada con la mutación de un gen que produce esta hormona reguladora del apetito. Así, si este gen esta mutado, no producimos leptina en cantidades suficientes, y no hay manera de parar de comer lo que sea.

Ira. Me pones como una hiena

Tradicionalmente se asocian los comportamientos violentos con un producto químico que nos recorre las venas: la testosterona (también la producen las mujeres, aunque en niveles más bajos). Sin embargo, un experimento con hienas cambió la perspectiva. En la naturaleza, las hembras hiena dominan a los machos, son más grandes y segregan más testosterona que ellos. Lo que ocurrió con el experimento fue que se trajeron hembras de hiena de África y las aislaron de sus congéneres nativas. Crecieron; eran más fuertes que los machos, más grandes, segregaban más testosterona que ellos y, sin embargo, no les dominaban. Así, la testosterona no era lo único importante. Quedaba claro que podía agravar una tendencia agresiva ya en curso, pero no parece capaz de crearla de la nada. El experimento de las hienas hace más interesante aún la controversia sobre cuánta de nuestra violencia va inscrita en nuestro genes

Pereza. Hoy no me puedo levantar

Un estado de adormecimiento monótono; esta sería una manera de describir la pereza. En La divina comedia, de Dante, los condenados al cuarto círculo del purgatorio son aquellos que reconocían el Bien, pero eran demasiado perezosos para seguirlo. Su castigo era correr sin fin, incluso aunque les faltara la respiración. Los científicos han comprobado que en las células de nuestro organismo hay incorporado un “reloj” vital. Este es el que dicta cuándo tienen que entrar en funcionamiento para producir hormonas. Este sistema se llama “reloj biológico”, y su funcionamiento desacompasado es fundamental para que nos entre sueño por la noche y despertemos casi siempre a la misma hora (ciclo sueño/vigilia), pero también es crucial para un número sorprendente de funciones: por ejemplo, los ciclos de cría, e incluso –y aquí es cuando podemos responsabilizarle– de la pereza, de la actividad física. Si el clic adecuado no se activa en nuestras células, nada va a hacer que nos movamos del sillón.

Avaricia. El miedo a perderlo todo

Qué hace al Tío Gilito (miembro de la familia Donald) amasar y amasar dólares? John Medina, biólogo molecular y autor del libro El gen y los siete pecados capitales, explica que existe una psicopatología con nombre propio para quienes sufren de codicia desbordante: las llaman personalidades pleonéxicas. Para Medina la codicia tiene que ver en gran medida con el miedo. El temor a perder lo que tenemos nos hace “pecadores”; en este caso, codiciosos. Así, la gran responsable de este pecado es una estructura ubicada en lo más recóndito de nuestro cerebro, la amígdala, voz de alarma cuando sentimos temor.

A que me quedo sin ello. Este pecado se asocia biológicamente con el miedo. El punto amarillo de la foto es la amígdala, estructura que desencadena el temor.

Soberbia y envidia. ¡Nos han condenado!

En la actualidad, los investigadores no han encontrado genes relacionados con ambos pecados, ni área cerebral que se active exclusivamente cuando nos morimos por el coche de otro. El biólogo molecular John Medina cree que aún no contamos con tecnología suficiente para detectarlo, así que habrá que seguir buscando.

El Ángel sin genes. Lucifer fue condenado por su soberbia: ¡quería ser Dios! Y no tenía genes que le redimieran.

La boca del envidioso. Llena de serpientes; así es como la representó el pintor florentino Giotto di Bondone.