De todas las cosas que pueden ofender a un científico, es difícil encontrar una que supere a la de llamarle “Frankenstein”. Casi tras cada nuevo avance, especialmente en los campos de la bioingeniería o la medicina, es raro que no aparezca una voz admonitoria que, inmediatamente, traiga a la mente la imagen de un loco que trabaja en un laboratorio lleno de cacharros chisporroteantes, vestido con una bata blanca con resabios de camisa de fuerza, lanzando desafíos altisonantes contra Dios, y acompañado por una banda sonora de truenos y relámpagos. Casi puede olerse el azufre en el aire.

Este año se cumplen doscientos del momento en el que esa imagen cobró vida. Como todo, no fue una creación totalmente nueva, pues actualizó las que llevaban vigentes durante siglos, en las que los hombres pactaban con demonios y otras fuerzas sobrenaturales sus atrevidos logros: del homúnculo perseguido por los alquimistas, a Fausto llegando a un pacto con Mefistófeles, abundaban las historias en las que el hombre siempre salía escaldado cuando intentaba adentrarse en terrenos reservados a la divinidad.

El mito clásico de Prometeo, castigado por robar el fuego a los dioses griegos para entregárselo a los hombres, había encontrado alimento y refuerzo más que suficiente en la doctrina de los padres de la Iglesia, que crearon la diferencia entre lo “natural” y lo “antinatural” o “artificial”; esto segundo, necesariamente, era pecado.

Cuando H. G. Wells escribióLa isla del doctor Moureau,la disección de animales vivos era frecuente

Sin embargo, fue una joven de dieciocho años la que encontró la manera de actualizar esa imagen e insertarla en un siglo, el XIX, que ya apuntaba el enorme impulso de progreso científico y tecnológico que contendría.

Escribir un cuento con fantasma

En el verano de 1816, Mary Shelley, que así se llamaría tras su matrimonio con el poeta Percy Shelley, aceptó el reto lanzado por su anfitrión lord Byron. Les había acogido en su residencia de Villa Diodati a orillas del lago Lemán, en Suiza, para poner en pie un nuevo arquetipo. Byron, ante la imposibilidad de disfrutar del ocio veraniego debido a que el cielo se hallaba cubierto de ceniza por la erupción del volcán Tambora, en Indonesia, ideó el pasatiempo de que cada uno de los presentes creara un relato de fantasmas. Ni él ni Percy Shelley lo consiguieron, y su médico personal y amigo, John Polidori, escribió un relato vampiresco, pero fue eclipsado ochenta años después por el Drácula de Bram Stoker.

Solo Mary construyó la imagen que cristalizaría dos años más tarde en una novela, Frankenstein o el moderno Prometeo, que en un primer momento apenas tuvo éxito.

Los aburridos turistas mantuvieron en aquellos días largas conversaciones en las que abundaron las menciones a las novedades científicas que fascinaban a todos en Europa: el galvanismo o las demostraciones públicas de Giovanni Aldini, que había dado descargas eléctricas al cadáver de un ahorcado, produciéndole unas convulsiones que los atónitos espectadores confundieron con signos de vida. En aquellos días los avances de la química, según muchos, acabarían por dar con el secreto de la vida espontánea. Todo ello se combinó con la imagen romántica de un hombre desafiando al mundo y a Dios en su laboratorio para crear un ser vivo a partir de trozos de cadáveres. Sin demonios, sin pactos de ultratumba: la ciencia se convertía en el único instrumento necesario para renovar el desafío de Adán hacia su creador.

Fue una temprana adaptación teatral la que hizo famoso el relato de Mary Shelley y, para cuando la segunda edición llegó al público en 1831, el mito de Frankenstein se había instalado con fuerza en el imaginario colectivo. Un siglo después, las películas iniciadas por James Whale terminaron de fijar la imagen reconocible por todos de la criatura, encarnada por un torpe, y al principio mudo, Boris Karloff, en las antípodas del monstruo culto y filósofo que había retratado Shelley. Además, la novela apuntaba al tema del científico desnortado y enloquecido al seguir únicamente los dictados de la ciencia, algo que sigue muy en boga en nuestros días: Jurassic World no es más que la última estación, por ahora, de un largo recorrido que aún dará mucho más de sí.

El biólogo que humanizó a las bestias

Una característica común a todas las obras del XIX es que nacieron como respuesta a un tema o una preocupación latentes en la sociedad del momento. Una de las demostraciones más evidentes de ello quizá sea La isla del doctor Moreau, de H. G. Wells (1896), donde el científico loco, en este caso, es un biólogo obsesionado por humanizar a bestias salvajes mediante el recurso a la vivisección.

La invisibilidad es el don más asociado al mal. Si no quieres que te vean, es que tus intenciones no son buenas

Cuando Wells escribió la novela, las polémicas sobre los avances realizados en fisiología por François Magendie o Claude Bernard mediante la disección de animales vivos estaban a la orden del día. Crecían las voces que buscaban acabar con esas prácticas terribles, y la caricatura del científico como un sádico que infligía terribles sufrimientos a conejos o cachorros de perro (en el caso de Bernad, esa caricatura tenía muchos puntos en común con la realidad) llevó a la aprobación de las primeras leyes que restringían ese tipo de investigaciones. En nuestros días, en los que el trabajo con animales se realiza con controles mucho más estrictos que en la época de Wells, esta polémica aún continúa abierta.

El miedo a no fiarse de uno mismo

Pero la investigación científica no solo se dirigía hacia el exterior, sino también hacia el interior de la mente humana. Nuevamente, la ciencia se convirtió en la herramienta con la que era posible indagar en otro universo por entonces desconocido, el encerrado en los pliegues de la psique. En este sentido, anticipó lo que la psicología traería consigo a principios del siglo XX, y colocó otro clavo en el ataúd de nuestras certezas: ni siquiera podemos fiarnos de nosotros mismos. La obra fundacional de esta visión fue, como no podía ser de otro modo, El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson (1886). El protagonista, el doctor Jekyll, utilizaba en este caso la química como camino para aislar la identidad que toda personalidad oculta, hasta que el agotamiento de un tipo especial de sales corruptas le hace quedarse atascado en su alter ego Mr. Hyde, la destilación perfecta del mal en estado puro, el contrapunto asesino y malvado del bondadoso caballero Jekyll. La gran aportación de la obra es que jugaba con un lector que, asombrado, descubría al final que no se hablaba de dos personas, sino de la misma. Como exclama el propio Jekyll, “ese también era yo”. Nuevamente, la obra, como ocurre en muchos casos con la buena literatura fantástica, de terror y ciencia ficción, hablaba de algo muy real: la rígida moral victoriana, que regulaba con mano de hierro cada aspecto del comportamiento moral y social de los ingleses, solo era factible si se permitían, haciendo la vista gorda, el desahogo de los excesos: los fumaderos de opio se extendían por todo Londres, y los perfectos caballeros visitaban los peores barrios para dar rienda suelta a su reprimida sexualidad y querencia por todo tipo de vicios.

Historias como las de Thomas Weir, un clérigo condenado por brujería, o la de William Brodie, cerrajero y fabricante de muebles que era un ladrón por la noche, encandilaban al público y, dos años después, los crímenes de Jack el Destripador hicieron correr ríos de tinta con la hipótesis de que su autor era alguien protegido por el sistema, incluso perteneciente a la Familia Real, que daba rienda suelta a sus bajos instintos con prostitutas cuya suerte a nadie importaba. Las drogas, siempre presentes en nuestra cultura, irrumpían ahora con fuerza, y la catástrofe siempre acechaba a quien las utilizara como forma de romper las ataduras impuestas por la sociedad. Es lo mismo que le ocurre a Griffin, el protagonista de El hombre invisible, también de Wells (1897), el autor que, en un póquer de obras maestras, sintetizó los temores y los temas de los cien años siguientes (las dos mencionadas más La máquina del tiempo y La guerra de los mundos). Philip Ball, en su reciente ensayo El peligroso encanto de lo invisible (Turner), señala que, de todos los dones perseguidos por el ser humano, el de la invisibilidad es el que más indisolublemente va unido a la idea del mal: si quieres que nadie te vea, es porque no tienes intención de hacer nada bueno.

Así, inevitablemente, cuando Griffin logra tener éxito y consigue que su cuerpo desaparezca ante los ojos de cualquiera, su megalomanía acaba llevándole al desequilibrio y a hacerle concebir sueños de dominio, una meta para la que no se detendrá ante nada, ni siquiera ante el recurso al asesinato gratuito. Nuevamente, su incapacidad para reconducir el experimento acaba dejándole atrapado en su maníaca condición invisible: el pecador acaba recibiendo otra vez su castigo, pero deja su semilla de maldad esperando y el aviso de que puede resurgir.

La larga vida de los autómatas

La tercera encarnación del miedo hacia la ciencia que atraviesa la literatura del siglo XIX es la que puede lucir unas raíces más antiguas: las historias sobre la construcción de autómatas pueden rastrearse hasta el antiguo Egipto y los relatos clásicos (Dédalo, el creador del Laberinto, era también un afamado constructor de mecanismos que imitaban la vida). Pero, en la época decimonónica, este mito se transforma: si hasta el momento se trataba de crear máquinas meramente emuladoras (como los autómatas fabricados por Vaucanson o Von Kempelen en el XVIII), ahora lo que se intenta es crear seres mecánicos absolutamente indistinguibles de los seres humanos y que, creados para satisfacer nuestras necesidades, incluidas las más bajas, terminan llevándonos a la perdición.

No es extraño, así, que en un mundo tan misógino como el del XIX, cobre especial importancia el mito de la “andreida”, la criatura mecánica capaz de hacerse pasar a la perfección por una mujer. Los hombres se enfrentaban atónitos a los primeros pasos de la liberación femenina, y estas criaturas eran concebidas para ofrecer la obediencia y satisfacción incondicionales a las que sus creadores aspiraban. Siempre acababan revelándose, como en los casos anteriores, como un auténtico error.

La “Eva” mecánica

El relato más temprano es El hombre de la arena, de E. T. A. Hoffmann (1816), que se publicó simultáneamente al retiro veraniego de Byron y su grupo. En él, aparece una muñeca mecánica, Olimpia, capaz de enloquecer al protagonista por su parecido con una mujer real. La imagen alcanzó una mayor elaboración y sofisticación en La Eva futura, de Auguste Villiers de L’Isle-Adam (1886), donde la “andreida” Hadaly es una máquina absolutamente indistinguible de una mujer; eso sí, una mujer perfecta, sensible y preparada para satisfacer cualquier deseo masculino. Hadaly acaba llevando también, como es de rigor, a la perdición al hombre al que era destinada. Como dato curioso, es Thomas Alva Edison, quien fracasó estrepitosamente en la realidad al crear las primeras muñecas parlantes de la historia, el inventor que da vida a la diosa mecánica animada, como no podía ser de otro modo, por la electricidad.

En el s. XIX triunfa la “andreida”, la criatura que se hace pasar por una mujer

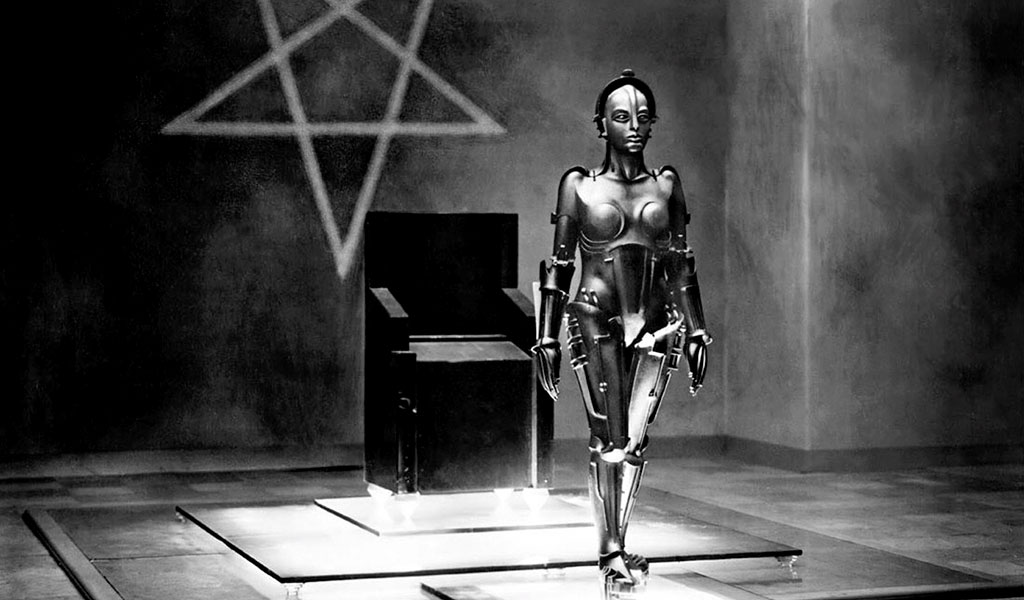

La Eva futura coincide con la fabricación de los primeros modelos de muñecas a tamaño natural para satisfacer los deseos de los hombres, y no es difícil rastrear la línea que la une con Maria, la inquietante andreida de Metrópolis, la película dirigida por Fritz Lang (1927) que guionizó su mujer, Thea von Harbou. Hay otro miedo en Maria y en la Eva futura que se desarrolla en los replicantes de Blade Runner (Ridley Scott, 1982). Estos son la encarnación de la idea del experto en robótica Masahiro Mori: el “valle inquietante”, que explica el rechazo que inconscientemente sentimos ante cualquier robot de aspecto excesivamente real.

Isaac Asimov acuñara el término “complejo de Frankenstein” para definir el convencimiento profundo que el ser humano tiene de que el progreso de las máquinas tendrá, sí o sí, como consecuencia, su rebelión y nuestra erradicación como especie. El sueño de la joven Shelley creó un fantasma que tiene que enfrentarse en muchas ocasiones a temores que esconden la irracionalidad, tras una apariencia de moralidad. Sin embargo, nuestra curiosidad imparable va empujando cada vez más allá esas barreras, aunque el temor a que el cielo se abra sobre nuestras cabezas siga sólidamente presente.